拆了 20 年「血管炸弹」这名医生决定用 AI 脱困

独家抢先看

1、急诊室里的定时炸弹

让我们从一起真实案例说起。

2023 年一个寻常夜班,某医院急诊室灯火通明。

28 岁的小李因「突发腹痛 2 小时」被送入急诊。他捂着上腹部,额头渗出细密汗珠,但生命体征平稳:血压 125/80 mmHg,呼吸频率 16 次/分,血氧饱和度 98%。首诊医生考虑急腹症,安排了紧急检查。

胸片未见异常;心电图显示窦性心动过缓(53 次/分);腹部 CT 平扫未见穿孔或肠梗阻征象。当医生准备诊断为「急性胃炎」时,患者突然提到吸气时胸前区有刺痛感。普外科、胸外科和内科会诊后,考虑不典型胸痛,给予胃复安治疗后未留观。患者带着「急性胃炎」的诊断返回家中。

两天后,患者因上腹部疼痛加剧伴呕吐、腹泻再次就诊,同时出现了胸闷和胸痛。血常规显示:白细胞计数 12.5 × 10⁹/L、C 反应蛋白 48 mg/L;尿常规显示隐血(++++)。医生考虑肠道感染,给予抗生素静脉滴注,仍未进行胸部增强 CT 检查,再次未留观。

悲剧发生在返家后 6 小时……患者突发剧烈呕吐随即意识丧失,送至急诊时已无生命体征。尸检结论令人叹息:主动脉夹层 IIIb 型进展至破裂,导致纵膈水肿、右胸腔积血及右肺萎陷。

数日之后,患者家属决定起诉医院和相关医生,认为存在漏诊,属于重大医疗事故…这就是让众多急诊医生闻之色变的急性主动脉综合征(AAS)。

而国内外文献研究揭露了一个更为残酷的现实:AAS 漏诊率高达 30~40%[1]。特别是主动脉夹层犹如一枚「血管炸弹」,藏匿极深,又发作迅猛,如果不及时进行治疗,约 50% AAS 患者在发病后 48 小时内死亡[2-5]。

2、拆弹专家的挑战

拥有 20 多年的「拆弹经验」,遭遇过无数惊险的主动脉夹层,浙江大学医学院附属第一医院(下称浙一)血管外科主任张鸿坤面对 AAS 仍难以平静,他尤其注意到,AAS 在中国的发病情况呈现年轻化特征。「特别是看到年轻患者因 AAS 漏诊致死或致畸,我无比痛心。」

浙一血管外科是浙江省内建立最早、规模和实力顶尖的血管外科中心,主动脉疾病诊治病例数位居全国前列。在张鸿坤看来,AAS 如此棘手,有其特殊原因:

第一,症状非特异性强,极易与其他疾病混淆。

AAS 可以表现为剧烈的撕裂样的胸背痛,但很多患者症状并不典型,可能只是腹痛、背部不适,甚至下肢乏力或意识模糊。在急诊环境下,这些症状常被误认为是胃肠炎、肾结石、心梗或神经系统疾病,导致初诊误导[6-7]。

第二,传统检查手段识别率低。

体格检查和常规化验对于 AAS 缺乏敏感性与特异性。心电图、肌钙蛋白等检查主要用于心肌梗死判断,对 AAS 几乎没有帮助。这使得医生只能依靠高度的临床经验和直觉判断是否进一步检查。

第三,确诊手段受限,难以及时覆盖所有患者。

主动脉 CTA 是确诊 AAS 的金标准,但需使用造影剂,对肾功能不全患者存在风险。同时,CTA 检查费用高、排队时间长,不少基层医院甚至无法开展此项检查,这在资源有限或非大城市医疗机构中尤为突出[8-12]。

但就在最近,张鸿坤终于给了自己一个交代。

他带领的浙一血管外科团队联合阿里达摩院,尝试训练 AI 去识别平扫 CT 影像中 AAS 的微弱信号。这项工作持续超过三年,回顾加上前瞻已做了近 20 万胸痛病例,终于确认了 AI 能够从平扫 CT 中快速、精准识别 AAS,且能将确诊时间缩短至 2 小时内,为病人赢得黄金抢救时间。

图 1 研究成果发表于国际权威医学期刊《Nature Medicine》

8 月 20 日,这项研究发表在医学顶刊《自然·医学》(Nature Medicine)[13],获得包括主动脉夹层国际注册登记研究(IRAD)牵头人 Christoph A. Nienaber 在内的权威审稿专家的高度评价。这个名为 iAorta 的 AI 模型已在浙江 10 家医院首批部署,即将全国推广。

图 2 iAorta 模型已在浙江 10 家医院首批部署

3、平扫 CT 里的隐藏线索

灵感首先来自于浙一血管外科年轻医生向一郎的急诊值班经历。

2022 年夏天,一位 30 多岁的销售人员因突发胸痛来浙一急诊。他有吸烟史和饮酒史,平时工作应酬频繁。急诊平扫 CT 显示主动脉轮廓略显模糊,但影像表现极其微妙。

「那天是我值班,急诊科请我去会诊。我看着 CT 图像,感觉主动脉似乎有些异常,但无法确定是否存在夹层。」

这时患者的胸痛症状已经明显缓解,要求出院,认为自己只是因为疲劳偶然出现不适。

虽然患者有些不耐烦,但在多学科专家讨论后,向一郎坚持建议患者接受主动脉 CTA 检查。结果显示:主动脉壁间血肿形成。

这个案例也促使浙一血管外科团队开始思考从「微妙」的平扫 CT 影像上识别急性主动脉综合征的可能性。

数据显示,CT 是急诊常用的检查手段,广泛的应用范围导致每年在急诊科进行的扫描达到 7,000 万次[14],覆盖面非常广,但很少医生去从平扫 CT 中主动寻找主动脉夹层…原因很简单,很难看清。

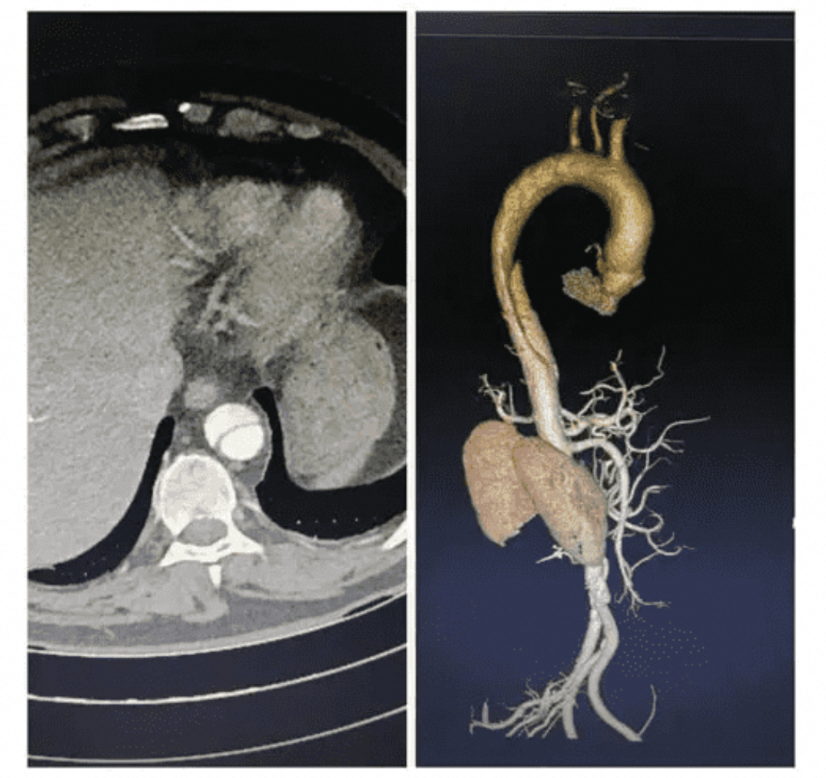

「平扫 CT 可以看血管轮廓扩张情况,但 AAS 时患者主动脉可能并不扩张,有些只是内膜撕裂,很容易被忽略。有些 AAS 只是轻微肿胀,正常人和患者之间的差异非常小,医生肉眼难以察觉。」张鸿坤说。

如果肉眼不行, AI 呢?

张鸿坤想到了经常交流的达摩院医疗 AI 团队,他们同在杭州,相距不过几公里,聊起这个话题,双方一拍即合。「达摩院有很强的人工智能图像算法的能力,我们有迫切的需求和临床积累的数据。」

4、AI 专家一口气干了三年

「之前业界做医疗影像 AI,比如用平扫 CT 分析肺结节、胸腔积液,都是显而易见的问题,大家没想过平扫 CT 还有更大、更丰富的价值有待挖掘。」达摩院资深算法专家许敏丰回忆,接到张鸿坤的需求,他第一反应不是担心,而是兴奋。

不过,跨学科交叉研究并非易事。

项目启动之初,AI 算法专家关注主动脉的管径测量与曲率变化,希望通过这些形态学改变来识别病变。但张鸿坤团队指出, AAS 的核心病理机制是主动脉内膜撕裂,血液进入动脉壁中层形成夹层或血肿。AI 必须基于这一病理基础,才能准确学习疾病的影像特征。

这一洞见促使联合团队重新定义数据标注方式,不再仅仅标注主动脉轮廓,而是精细标注主动脉血管区域和真腔区域,让模型学习的方向更符合临床实际。

从 2022 年启动至今,该项研究已经持续三年多,历经四个阶段。

第一阶段是多中心的回顾性实验。研究团队分析了中国 8 家中心 20,750 个病例,初步证明了 iAorta 模型具有广泛的适用性,敏感性超过 97%,特异性超过 93%[13]。

第二阶段是人机对照试验,包括 4 位低年资、4 位中年资、3 位高年资专科医生。对比阅片结果是,iAorta 敏感性和特异性超越高年资医生,且可辅助低年资医生提升 40% 以上的敏感性,达到高年资水平[13]。

第三阶段是大规模的现实世界研究,队列人数高达 137,525 人。这一阶段的核心是纳入多类型的 CT,考虑 iAorta 是用于急诊场景,需要最大程度利用各类 CT 寻找 AAS,比如胸部平扫 CT、腹部平扫 CT、食管 CT、腰椎 CT 等,只要可能涉及主动脉的平扫 CT 都列入研究队列[13]。

研究结果令人振奋,iAorta 通过分析平扫 CT 影像,可将 AAS 漏诊率从 48.8% 降低至 4.8%,模型的敏感性超过 93%,特异性超过 99%[13]。

第四阶段是前瞻性研究,分为观察性研究和干预性研究。观察队列达 13,846 人,分两组进行,一组只有医生,平均能从 11 例 AAS 患者中识别出 2 例,而有 AI 辅助的一组能识别出 9 例,仅仅漏过 2 例局限性病变患者[13]。

在前瞻性干预研究中,AI 模型也展现了非常强的鲁棒性。iAorta 在急诊科连续 15,584 名急性胸痛接受平扫 CT 的患者中,成功识别出 21 名 AAS 患者(实际共 22 名)[13]。

其中,一名 43 岁患者因「上腹部钝痛 12 小时」入院,医生初诊考虑胆囊结石并开具上腹部平扫 CT 检查,iAorta 模型从中发现主动脉夹层,患者随后接受主动脉 CTA 确诊,全程只用了 1.6 小时。而 AI 唯一漏掉的 AAS 患者属于症状不明显的穿透性溃疡,后来也在复查中得到确诊和妥善治疗。

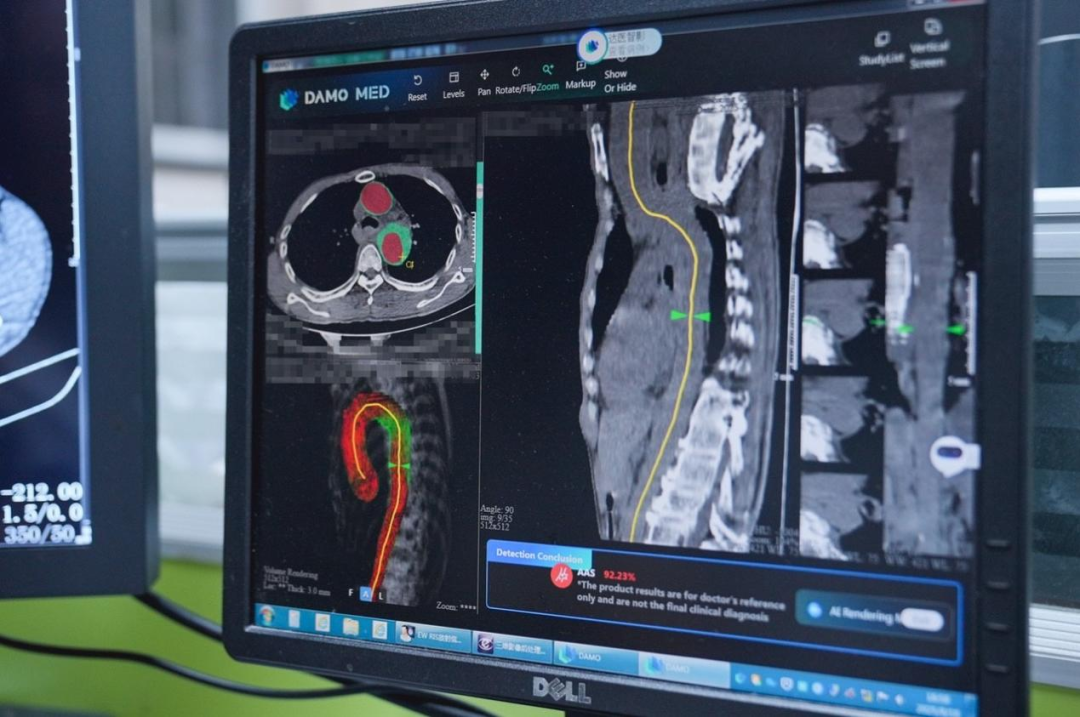

图 3 iAorta 系统

5、真正让医生用起来

「真要想在急诊场景里用起来,AI 不仅要准,更要快。」许敏丰介绍,iAorta 的设计理念是不改变医生工作习惯,AI 打通医院 PACs 系统,不论病人是因何种主诉进行平扫 CT 检查,AI 都会在扫描完成后的几秒内判断 AAS 风险概率,一旦发现高危人群,立刻向影像医生的阅片界面弹窗报警。

在此基础之上,系统还着重解决了 AI 临床落地的关键障碍:可解释性。通过生成血管三维重建图像和可疑区域热力图,iAorta 直观展示 AI 的「注意力」分布,帮助医生理解模型的判断依据。

AI 还要「扛得住复杂」,必须能适应真实世界中的多样化图像。研究团队发现,有一版 AI 模型在浙一表现很好,但在地方医院验证时,性能出现了下降。经排查,问题出在设备差异,部分基层医院设备老旧,图像分辨率较低。

为此,团队专门收集了不同质量等级的 CT 影像,增加了数据多样性,也特别加入了更多医学上较为罕见的 AAS 病例,如双假腔、三假腔及环形假腔等复杂情况。通过针对性训练,模型在低质量图像上的识别能力显著提升。

图 4 急性主动脉综合征

目前,研究团队正进一步降低技术接入门槛,加速向全国更多地区推广,尤其是覆盖医疗资源和医生经验有限的基层医院,构建胸痛急诊的第一道防线。

许敏丰表示,在急诊科这个时间紧迫、决策压力较大的医疗环境中,希望 AI 可以成为医生的「第二双眼睛」,帮助他们在纷繁复杂的信息中捕捉关键线索,避免悲剧发生。

张鸿坤说:「医学是一门经验科学,而年轻医生在急诊值班是常态,如果让他们经历事故才成长,代价未免太过惨重。AI 能吸取几十家医院几十年病例的教训,既能帮助年轻医生快速提升,又帮患者抢回了生机。」

他希望推广这项有温度的 AI 技术,尤其是让医疗资源和医生经验相对受限的基层医院受益,提升各层级医院对主动脉疾病整体的诊治水平,探索主动脉 AI 急诊「浙江方案」,为「健康中国 2030」作贡献。

「每个医生都经历过诊断不确定的焦虑和漏诊后的自责」,一位从业 20 年的急诊科主任说,「iAorta 这样的工具让我们多了一份把握,少了一份提心吊胆。」

图 5 医生讨论 AI 报警病例

6、One more thing:「老树开新花」

iAorta 为急诊场景下的 AAS 诊断提供了高效、高性价比的新范式,打开了平扫 CT 临床使用的新路径。其实,作为我国应用最为广泛的检查方式,平扫 CT 仍存在大量未被充分利用的诊断信息。而 AI 能够挖掘出更多人眼不易察觉的价值,实现「老检查、新应用」的创新突破。

浙江大学医学院附属第一医院是浙江省杭州市三级甲等综合医院,建院于 1947 年,是浙江大学创建的首家附属医院,浙一血管外科是浙江省内建立最早、规模和实力顶尖的血管外科中心,与肝胆、胃肠外科共同获得国家重点学科(普外科),与心脏外科联合申报获得国家心脏和大血管临床重点专科,是浙江大学外科学博士、硕士学位授予点。

张鸿坤教授团队长期致力于血管疾病创新医疗器械的研发与临床转化,在承担 12 项国家自然科学基金、1 项浙江省重大科技专项、2 项省重点研发项目及 1 项省部共建重大项目基础上,围绕复杂主动脉疾病诊疗开展了系统研究。团队首创「原位开窗 + 分支支架」联合重建主动脉弓上分支动脉的新理念,完成了国际上大样本量的单中心主动脉弓部原位开窗手术,并率先完成支架原位开窗体外疲劳试验,相关技术已建立标准流程和并发症防治措施,多次荣获浙江省科学技术进步奖。

阿里巴巴达摩院自成立之初布局医疗 AI,在「平扫 CT + AI」路线上深耕多年,希望用一张平扫 CT 发现多种传统手段难以发现的疾病:

2020 年 2 月,达摩院在新冠疫情爆发初期紧急研发出新冠肺炎 CT 影像 AI 辅助诊断系统,第一张 AI 识别的 CT 片后被中国科技馆永久收藏。

2023 年 11 月,达摩院发布胰腺癌筛查 AI 模型 DAMO PANDA,论文发表于 Nature Medicine。

2024 年 4 月,斯坦福大学发布《2024 年 AI 指数报告》(AI Index Report 2024),DAMO PANDA 入选年度亮点研究。

2025 年 4 月,DAMO PANDA 被美国 FDA 认定为「突破性医疗器械」。

2025 年 6 月,达摩院发布首个胃癌影像筛查 AI 模型 DAMO GRAPE,成果发表于 Nature Medicine。

内容策划:于洋

内容审核:孙瑜

题图来源:达摩院

参考文献:

[1]. Nazerian P, et al. Circulation. 2018, 137(3):250-258.

[2]. Mazzolai L, et al. Giornale italiano di cardiologia (2006), 2025, 26(1): 1e-169e.

[3]. Hagan P G, et al. JAMA. 2000, 283(7): 897-903.

[4]. J. Strayer R, L. et al. Current cardiology reviews, 2012, 8(2): 152-157.

[5]. Harris K M, et al. Circulation, 2011, 124(18): 1911-1918.

[6]. Tsai T T, et al. European journal of vascular and endovascular surgery, 2009, 37(2): 149-159.

[7]. Tsai T T, et al. Circulation, 2005, 112(24): 3802-3813.

[8]. Salmasi M Y, et al. Heart, 2020, 106(12): 885-891.

[9]. Seo M J, et al. Diagnostics, 2023, 13(22): 3472.

[10]. Zuin G, et al. European Heart Journal Supplements, 2017, 19(suppl_D): D212-D228.

[11]. Carroll B J, et al. Heart, 2020, 106(3): 182-189.

[12]. Mettler Jr F A, et al. Radiology, 2008, 248(1): 254-263.

[13]. Yujian Hu, et al. Nature Medicine, 2025-08-20.

[14]. Simon EL, et al. 2023 Dec;74:100-103.

“特别声明:以上作品内容(包括在内的视频、图片或音频)为凤凰网旗下自媒体平台“大风号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储空间服务。

Notice: The content above (including the videos, pictures and audios if any) is uploaded and posted by the user of Dafeng Hao, which is a social media platform and merely provides information storage space services.”