热议!乘客机上昏迷离世,为什么不能只讨论「医生该不该救人」?

独家抢先看

本文作者:长海

近日,福建泉州一网友在社交平台发帖表示,其母亲从达州金垭飞往泉州途中「不明不白身亡」作为子女难以接受,所以紧急寻求 2 月 13 日川航同班乘客,只为还原真相。

这件事在互联网上引发了广泛的讨论,除了事件本身的探讨,很多人的关注重点是「飞机上医生该不该救人」这一情景上。

有些人迷惑「如果飞机上有医生并进行施救,责任该如何划分?」有些人自危「如果真查出来有医务人员,这个人会不会被扣上没有医德的帽子?」也有一众自媒体发表个人观点,表示自己就是医生,自己该如何的「肺腑之言」。

这次社会事件中,本来是航司和旅客之间的纠纷,为什么现在人人却都在讨论医护呢?

航司和乘客的争议,为什么医生反应这么大?

据人民网成都 2 月 17 日报道,2 月 13 日,四川达州至福建泉州的川航 3U6979 航班上,一名旅客突发身体不适离世。2 月 15 日,该旅客家属在社交平台发文,希望寻找同航班乘客还原事发情况。

2 月 16 日,四川航空对此事进行了回应。回应称,2 月 13 日 3U6979 达州金垭至泉州晋江航班,乘务人员在飞机下降进行安全检查阶段发现坐在 40C 的乘客(女性,61 岁)无应答。

乘务组广播寻找医生,但客舱乘客中没有医务人员;同步按程序为旅客吸氧并实施心肺复苏。飞机于 11 分钟后落地晋江机场,地面急救人员上机接替乘务组进行急救处置。15 分钟后,急救人员用担架将该乘客抬下飞机。公司委托地面人员陪同送医救治,协同家属及公安部门,配合做好后续事宜。

如果认真梳理一下整个流程,会发现整个事件里医护人员并非出现在飞机事件上,而是在地面转诊之中。即便是有,也是乘务组广播寻找医生并未找到这一环节。

至于部分自媒体稿件中写的患者家属曾表示:「我很气愤,难道飞机上没有医生为我母亲抢救吗?难道就找不到一个懂医疗的人?这是严重失责!」这一部分。并未在官方报道或录音中找到事实佐证。

部分社交媒体上,存在一些蛛丝马迹表示疑似死者家属在媒体上曾质疑「飞机上没有医生」但后被喷到删帖。不过这一部分仅为网友转述,并没相关作证。

图源:小红书相关评论区

不过,医护人员之所以成为讨论热点,其实也不是无的放矢。

虽然本次航班中并无医务出现,但近年来,飞机或高铁上患者突发疾病,结果恰好遇上「专家」出手的传奇经历确实流传甚广,难免有人进行对比。况且近年来,医生在高铁、飞机上救人后被要求「自证身份」的事件也确实存在。

据 2019 年《人民政协报》报道,陕西省政协委员、西安交通大学附属第一医院新生儿科李主任在航班上对一位突发疾病乘客进行了救助,并全程陪护照顾近 2 小时。但随后,空乘人员让李主任填写了很多涉及个人信息的表格并签名,最后请她必须出示医生执照证明。

据报道,由于行程是参加学术会议,李主任没有随身携带医生执照,终于在手机相册里找到一张能证明是儿科博导的带有医院章子的照片,经拍照存案后才得以放行。

图源:小红书相关评论区

种种事件下,治病救人的医生自然成为讨论重点。飞机上真的没有医生吗?有医生但是不救人会怎么样?救人但没救成会有哪些责任?只要是这类社会事件发生,这类种种问题自然会在各路声音中被广泛讨论,难以避免。

飞机上突发疾病,医生出手意味着什么?

现在让我们做个情景模拟,如果很不巧,你在航班上突发不良事件,恰好遇到了一名医生挺身而出,助你转危为安。那我真的要恭喜你,因为这个概率不亚于你买彩票中奖,而且中的还是健康大奖。

首先,由于航司有权利对部分健康状态不适宜上飞机的乘客进行拒载,所以航司已经在前期筛选的过程中筛掉了很多可能发生紧急医疗事件。

据我国 2022 年卫生健康事业发展统计公报显示,我国目前每千人人口医师数为 3.15 人。即便是在绝对平均情况下,在一个约 200 人载客满员的航班中可能真的分不到半个医生。

此外,医生执业地点在医院,出现在飞机上也偏低一些。当然,有可能主任或院长等具有一定行政级别或高年资的医生,在飞机上刷新的几率比较大,因为他们可能在全国各地参加学术会议或带队比赛。2021 年,一位突发低血糖的乘客在飞机上偶遇了华西院长为首的 9 名华西医生团队的新闻引爆热搜。

但之所以成为实时热门,也是因为这种概率实在太稀有了。

接下来,如果你运气很好,正好在发病时遇到了医生乘客帮助,但另一个事实也摆在面前——不是所有的紧急情况医生都能解决。

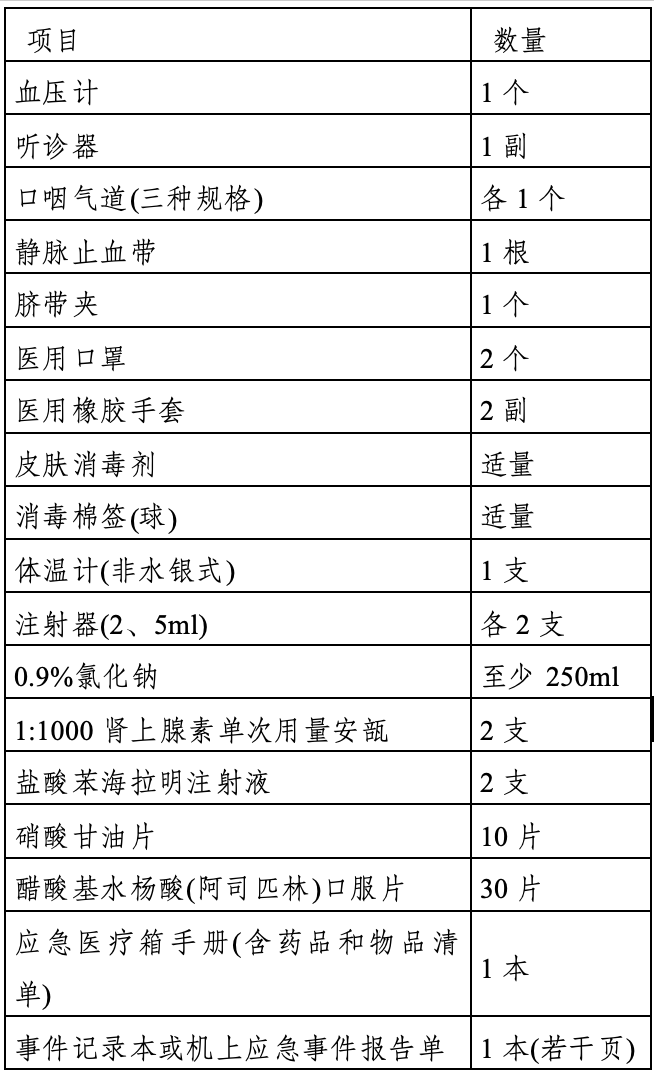

根据中国民航局规定,飞机急救箱仅需配备基本生命体征监测工具和药物(如血压计、阿司匹林、肾上腺素等)。这意味着,即便有医生在场,也可能因设备不足而无法实施关键救治。

图源:中华人民共和国司法部《大型飞机公共航空运输承运人运行合格审定规则》

甚至在非医疗环境下,医生对患者情况产生一些误判也是有可能的,毕竟不是所有的急性病医生都会治疗。

以上种种情况,还是我们考虑到医生愿意挺身而出见义勇为的情况。

事实上,我国医生在出手时可能面对的隐形代价并不低:尽管《医师法》补充了执业规则里与急救相关的细则,鼓励医师积极参与公共交通工具等公共场所急救服务,但「非法行医」界定是模糊的,如果救治失败还会有引发诉讼、影响正常工作生活等风险。(关于医师法急救相关规定更新,可查看丁香园往期文章:重磅!新医师法颁布,这些变化影响行医)

所以总的来说,如果你真的很不巧在飞机上遇到了一些身体状况,碰巧在同机上遇到了医生,又碰巧这个医生具有成熟的急救知识以及碰巧对口的专科素养,也碰巧不需要很麻烦的仪器操作,也碰巧这位医生愿意排除种种顾虑以及可能到来的层层检查来帮助你,碰巧结果还是好的——这个概率其实真的算得上是非常小的。

而大部分情况下,航班机组人员尽管经过一些培训,但紧急返航或迫降后及时就医,才是绝大多数情况下的最优解。

医患矛盾不应是焦点,我们呼吁更明确的法律

在这一次老人飞机猝死事件中,医生和乘客本身是没有冲突和矛盾的,存在争议的是乘客和航司。但在舆论的漩涡里,同为消费者的医生和乘客却被假设了一个医患关系,从而让争吵愈演愈烈,其实是一个很奇怪的走向。

对医生来说,任何的志愿者行为都应该是发自内心的理性选择,而不应该出于他人意志的裹挟。航司作为最大的责任方,也不应该把自身应承担的医疗保障责任转嫁给了乘客中的志愿者。

「得了便宜不吱声,反而设置种种审查证明方式让志愿者承担后续规则。」——要知道,在航班上施以援手的医生不仅主动承担了救助风险,还帮助航司省下了很大一笔钱,包括但不限于紧急迫降带来的巨大经济损失和能源损耗。

换句话说,这场悲剧简化为「谴责医生」或「痛批航司」的任何一种情绪,都是无效做功。更应该引发关注的,是现实矛盾的思考与改进:当突发医疗救助时各方权责边界不清,法律规定与现实需求之间存在矛盾,很难保证今后不再发生类似的事情。

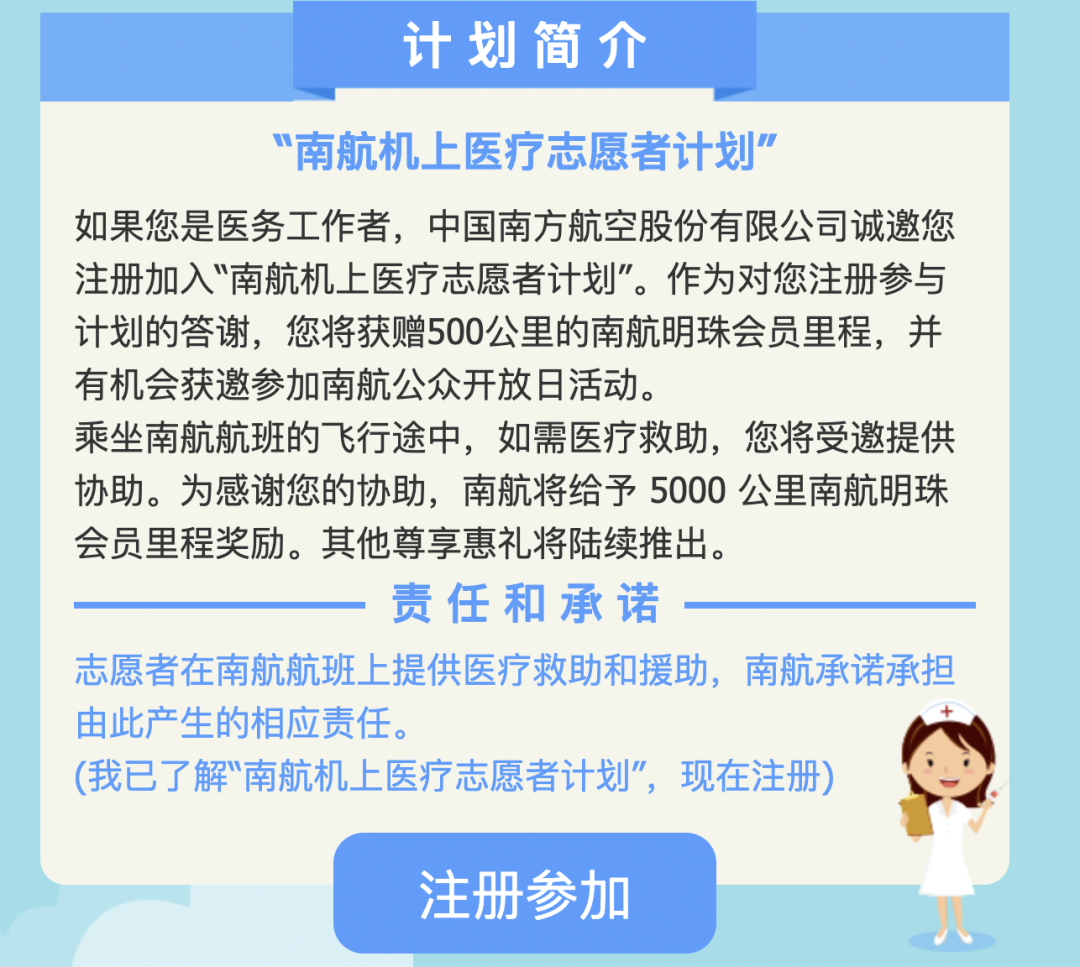

我们可以看到,很多航司或是交通运营方为医生提供了保障和激励。

比如南航的医生志愿者计划为注册的医生志愿者提供了里程奖励,以及主动承担责任的承诺。但小部分的改进,其实仍难撼动医生们现实中的顾虑,甚至会担忧如果主动展示医生的身份,是否会侵害到自己本身消费者的权益。

图源:南方航空

笔者的一个内科方向的朋友曾注册过汉莎航空「医生志愿者」计划。虽然他因个人意愿注册了该计划,但他本人建议,其他医生应该谨慎依据自身情况来决定。

「我当时的顾虑是,如果我登记了志愿者,是否意味着只要飞机上有突发疾病的情况,我都要无条件站住来进行帮扶,这其实是额外增加我的潜在工作量和风险的。」

当时,他向汉莎的管理层发邮件进行询问,是得到了明确「非强迫」的答复后,才进行的登记。

在今天这个语境里,法律是社会对行为的最低要求,而道德的要求则更高。但对于挺身而出医生、医学生,甚至各行各业的好心人们,我们应该呼吁用更清晰,执行更明确的法律,来保证这些道德高尚的人。这才是对生命最根本的尊重。

监制:islay

“特别声明:以上作品内容(包括在内的视频、图片或音频)为凤凰网旗下自媒体平台“大风号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储空间服务。

Notice: The content above (including the videos, pictures and audios if any) is uploaded and posted by the user of Dafeng Hao, which is a social media platform and merely provides information storage space services.”