15 个医生,管了 50,000 个病人,他们成了同行眼里的「异类」

独家抢先看

编者按:

每年的 5 月 19 日,是「世界炎症性肠病日」。

就在上个月 30 日,Nature 发布了一份全球报告,将炎症性肠病(Inflammatory Bowel Disease,IBD)的流行病学阶段分为 3 个阶段,并指出,我国目前正处于第二阶段:新发病例加速增长期。[1]

与此同时的另一个现实则是,约有一半的 IBD 患者需要经历 3~10 年才能最终确诊。[2]

原因很简单,症状非特异、缺乏金标准的 IBD,能够有效识别它的医生数量,远远比不上新增的病例数量——「全科就我一个人搞这个病」,是所有 IBD 专病医生的共同记忆。

以下,是这群消化科「异类」的故事。

本文作者:杨颖

科室里唯一的 IBD 医生:我每天都在「捞」病人

付大鹏至今还记得那位 12 岁的消瘦少年。

二十多年前,肛肠科的病房里住进了一位年轻患者,已经因为穿孔做过 2 次小肠切除手术,这次住院也是同样的原因。这是付大鹏正式工作后管的第一个患者,在外院确诊了克罗恩病(Crohn's disease,CD)——IBD 中常见的类型。他拿着病历夹来问病史,发现患者的皮肤几乎没有血色,手臂上隐约分布着一些红斑。

做完第 3 次小肠切除术后,大概是由于一直以来存在营养不良,患者的缝合处久久不愈合。最后,是家属迫于经济压力选择了出院。

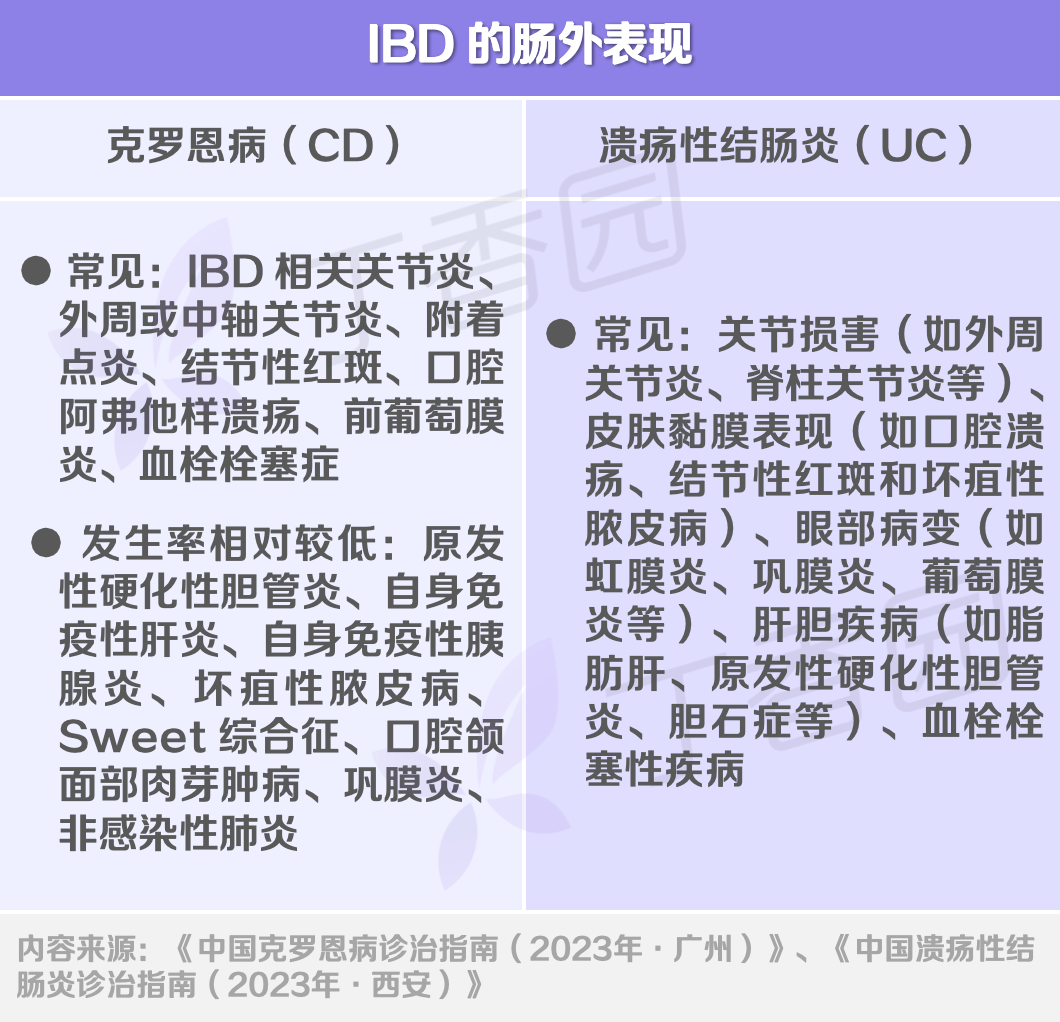

那时,付大鹏对 IBD 还十分陌生,因为这个患者,他开始利用闲暇时间自学相关的知识,越学他越发现,患者身上那些无法用单纯「肠炎」解释的症状,几乎全部符合 CD 的肠外表现。

丁香园整理制图

「之后,我发现来我们科的病人里,其实典型的 IBD 还不少。」既然发现了,就不能坐视不管。于是,付大鹏开始了他的「捞」病人之路。

他是肛肠科医生,来他们科室门诊的基本都是症状比较重的患者,相对而言,识别起来并不算困难。但受限于他们医院的检查设备,他下不了明确的诊断,只能再三嘱托患者一定要去上级医院复查。「还真被我捞回来不少病人,有人去大医院复查完,发现真的是 IBD,还特意回来感谢我。」

渐渐地他也意识到,光从自己科室「捞」是不够的。早期的 IBD 患者一般仅表现为腹泻、便血等相对轻微的症状,首诊科室以消化内科为主。对于任何疾病,早发现、早干预肯定没错。于是,付大鹏开始在消化内科里「找队友」,但他惊讶地发现,与胃肠疾病相关的科室中,似乎只有他一个人对 IBD 上心。

与消化内科几位同事聊过后,付大鹏也理解了。付大鹏作为外科医生,与 IBD 患者的交集基本上仅限于手术治疗时,但对于消化内科医生们来说,IBD 患者的术前术后管理、个体化的用药策略、药物不良反应的处理、生活方式的规范……每一项都需要耗费大量时间和精力。

「他们并非不想管,只是我在的医院也不是什么大医院,设备、药品都很有限,客观上很难管好 IBD 病人。」付大鹏直言,「不管是对医院、科室来说,还是对于个人来说,『一沾上就得负责一辈子』的 IBD,实在是非常不划算。」

付大鹏(左)正在看诊

图源:付大鹏提供

即便如此,也还是有无数个,愿意第一个吃螃蟹的消化内科医生。

苏州大学附属第二医院消化科主任医师唐文就是其中一个,只不过彼时刚下定决心的她,还是个小医生。

作为一家中法友好医院,2004 年,唐文得到了去法国进修的机会,那时她偶然注意到,进修的医院里有一间专门留给 IBD 患者的日间病房,每天都是满床。

「我很好奇,国内见不到几个的 IBD 患者,法国怎么会有这么多?」结果进修结束刚回国,唐文就遇到了「见不到几个」的 IBD 患者。

与付大鹏的第一个病人十分类似,这位患者也是初中生的年纪,不到 3 年的时间里,已经接受过 6 次肠道切除术。唐文仔细看了很多遍患者的就医过程,发现这么长时间里,没有一个医生曾下过哪怕是「疑似 IBD」的诊断。

「这个时候我意识到,或许并不是国内『见不到几个』,而是我们见到了,却不认识。」

那就先从认识开始。过了几年,唐文又获得了去法国进修的机会,这一次她的目标很明确,专攻 IBD。也是这次进修,让她真正接触到了 IBD 规范化的诊治过程,同时也见识了当时正在临床试验阶段的生物制剂——最前沿的诊断思路和治疗药物,让唐文看到了 IBD 领域全新的可能性。

2010 年前后,她带着憧憬再次回国,却没想到这条路比她想得更崎岖。

半夜 12 点「偷偷」做检查

想要尽可能「认识」IBD 患者,首要任务就是诊断。

唐文学会了「如何诊断」,但没有辅助科室的帮助,光凭她一个人只是纸上谈兵。

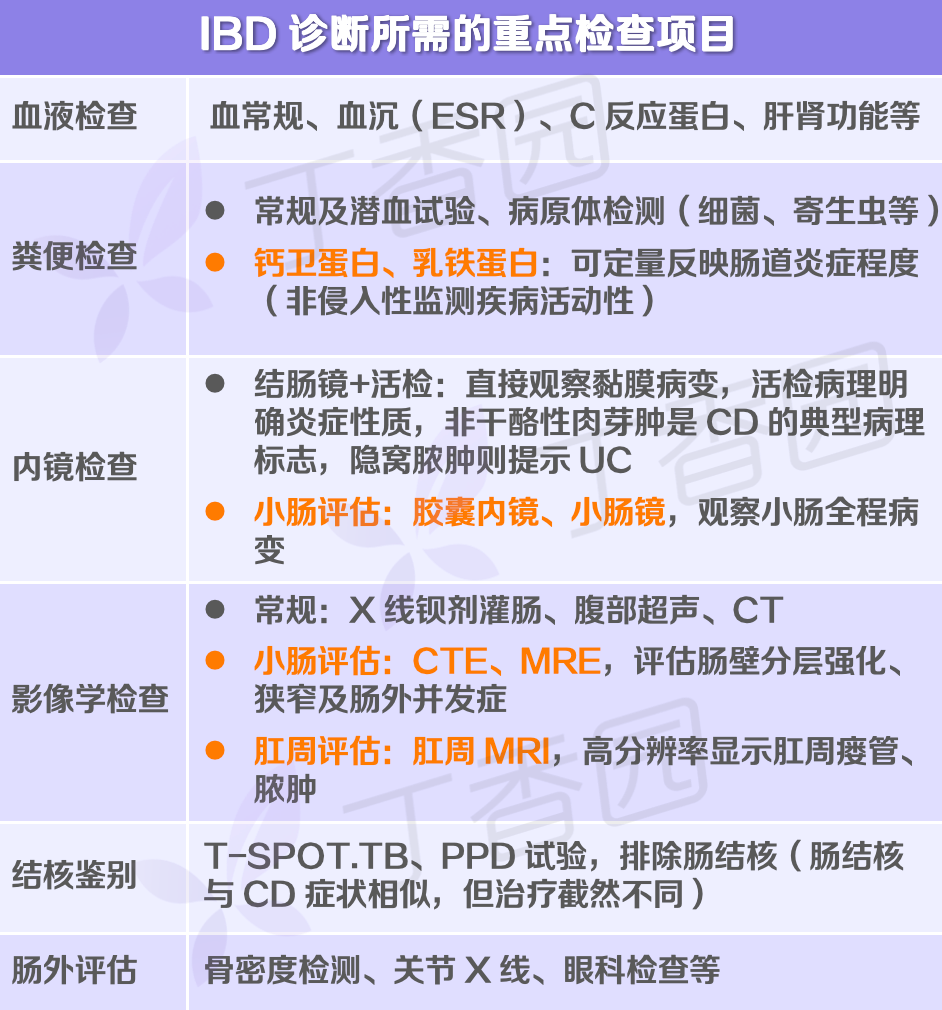

确诊 IBD 需要一些「小众」的影像学检查,比如小肠 CT 成像(CTE)、小肠 MR 成像(MRE)。其中,MRE 需要花费比较长的检查时间,那时的影像科每天都有大量的患者排队等待检查,根本没有医生愿意花足够多的时间来做 MRE。

丁香园整理制图

唐文迎难而上,前后「游说」了好几位影像科医生后,终于在影像科主任的帮助下,找到了一位在读研究生李红,表示愿意试试 MRE。

「我跟她说我们互相合作,我给你找患者,你帮我做 MRE,你能精进你的技术,对你的课题也有益,我的患者们也能得到更有效的检查。」

为了不影响其他患者的检查,IBD 患者们的 MRE 只能在半夜悄悄进行。那段时间,即使是夜里 11 点~12 点,磁共振室也依旧灯火通明,IBD 患者们静静地在候诊室里,等待着接受此前鲜少接触的 MRE 检查。

这个时间段,大部分医护都已经下班回家,而 MRE 是需要静脉注射造影剂的。没有护士,李红就自己学习打针,一个人登记患者、摆放体位、调整机器参数、完成扫描。全部患者检查完毕时,往往已经是下半夜了。

「李红在研究生毕业后,继续留在了我们医院。目前 MRE 检查在我们医院已经是非常常规的项目了,每天早上第一个进行的磁共振增强检查就是 MRE。」唐文感叹,「所以现在我们患者要做 MRE 那是完全不成问题了。」

一位患者送给唐文(右)的锦旗上,写着「Champion of lBD Patients」(IBD 患者的捍卫者),图源:唐文提供

这样四处求人的经历,是每个「单打独斗」的 IBD 专病医生的必经之路。

现在已经是浙江大学医学院附属第二医院消化内科主任医师的陈焰就笑言:「我们医院所有跟 IBD 相关的检查项目,全部都是我一项项打报告批下来的。全部申请书叠在一起可能有一本《内科学》那么厚。」

与唐文的方法略有不同,陈焰在申请院内开展「T-SPOT.TB 试验」检测时,采取的是联合其他科室的办法。「当时病人想做 T-SPOT.TB 只能去外面的公司,又贵又麻烦,我就想申请让医院自己测。」

IBD 的诊断没有金标准,需要充分的鉴别诊断。其中,肠结核(intestinal tuberculosis,ITB)是一类与 CD 临床表现很相似的疾病,结核杆菌 T 细胞斑点试验(T-SPOT.TB 试验)对 ITB 的诊断具有较高的灵敏度及特异度,可以有效鉴别 CD 和 ITB。[3]

陈焰担心单独提交申请会被打回来,为了能一次成功,她想到呼吸内科、风湿科也常需要这项检查,便说服另外两个科室跟她一块儿联合申请,果然很快就批下来了。「一下子给病人们省了一半的费用。」

陈焰(左三)正在查房

图源:CCCF 提供

除了诊断,治疗也是另一大挑战,尤其是 IBD 活动期,常出现出血、穿孔、肛瘘等较为严重的表现,这种时候,光内科治疗很难控制,必须联合外科手术。

「一开始我找了好几位外科主任,请他们帮我们做手术,但基本上都是答应得好好的,等到我们患者真的需要手术了,又推脱说很忙没时间。」

陈焰也能理解,因为 IBD 患者一旦需要手术治疗,肠道的情况都非常糟,手术确实很难做,而且术后还常常会有并发症或复发,对于外科医生来说「费劲又没成就感」。

后来,陈焰发现,IBD 活动期的肠道情况是可以通过日常内科治疗控制的,只要在缓解期管理规范,术前术后密切关注,手术并不会像以前那样「费劲」。

在陈焰多次「恳求、激将」轮番上阵后,终于打动了几位外科医生,他们渐渐成为了陈焰的固定外科搭档,也在一次次手术实践中,摸索出了 IBD 外科治疗的经验。

就这样,单打独斗的唐文、陈焰们,招来了一位又一位队友,一支涵盖消化内科、影像科、病理科、胃肠外科等多学科的 IBD 专病小组逐渐成形。

唐文回忆,一开始因为队伍还没建立,其实收治的 IBD 患者还是十分有限的,也因此,「如果只看 IBD,我根本无法在科室里生存。」那段时间,唐文每天只能挤时间给 IBD,每次和患者的谈话基本都是在下班以后进行。

虽然早已过了下班时间,但唐文仍在接诊患者,图源:唐文提供

随着诊治的患者数量增多,患者之间的口口相传,让慕名前来的患者越来越多。加上随着大家生活方式、饮食结构的改变,整体患病数也在增长。从一周一两个患者,到一个下午就接诊几十个,陈焰意识到,仅凭几家医院的 IBD 专病小组,显然已经无法应对。

如何将自己的经验传递出去,成了这群「探路者」的下一个难题。

15 个医生管 50,000 患者

上海交通大学医学院附属仁济医院消化内科主任医师沈骏也是「探路者」之一。

从最初的零星患者,到现在每月接诊百余位新发病例,沈骏也从最初那个感叹「IBD 患者病历本比别人的都厚」的年轻医生,成长为了金砖国家炎症性肠病联盟国际办公室主任。

如今,沈骏所在团队已经累计接诊约 5 万 IBD 患者,仅包含约 15 位专病医生、不到十位专科护士的团队,面对如此数量的患者,每天都在满负荷运转。

正在参加义诊的沈骏

图源:CCCF 提供

沈骏还注意到,这些年新增的患者中,14~18 岁的青少年患者数量尤其多。「都是正在上学的孩子们,如果一直频繁跑外地看病,不仅影响学业,也增加经济负担。」

所以,需要想想办法,将那些病情比较稳定的患者引流回他们常住地的医院。

这个想法与陈焰不谋而合。作为爱在延长炎症性肠病基金会(CCCF)的联合创始人及理事长,陈焰想着,或许可以借助基金会的力量,帮助实现引流的目标。

但直接转诊显然是行不通的,因为在 IBD 的诊疗水平上,不同医院间的差距十分明显。

IBD 患者林欢(化名)就提到,他在初高中时有过 2 次肛瘘病史,当地医院一直按照简单肛瘘处理,并没有深究病因。直到后来发生了第 3 次肛瘘,大学选择了医学专业的他,因为对之前在课本上学到过的 IBD 印象深刻,于是在医院打算直接给他进行第 3 次手术时,他主动提出了肠镜检查的要求,结果发现他的回盲部有明显的溃疡。

「我去的已经是我们当地最好的医院了,医生们虽然接触过 IBD,但不敢下诊断。后来我去了其他医院做了一系列检查,才最终确诊为 CD。」林欢有些无奈,「要不是我自己学医,可能还要多耽误几年才能确诊。」

于是,在空军军医大学西京消化病医院副院长吴开春教授、时任中山大学附属第一医院副院长陈旻湖教授的支持下,中华医学会消化病学分会炎症性肠病学组与 CCCF 联合开展的「专科医生培训」项目正式启动,培训对象覆盖消化内科、病理科、外科、影像科等多个科室。

病理科医生培训现场

图源:CCCF 提供

「其实还是有很多医生愿意学习 IBD,但因为本身诊疗能力差,碰不到几个患者,或者碰到了也不会处理,因此临床实践机会很少。又因为没有临床经验,所以诊疗能力一直原地踏步。」陈焰介绍,考虑到这些,CCCF 的专科医生培训,采用的是「沉浸式学习」。

换句话说,就是让学员们跟着带教医生全流程参与日常诊疗,包括门诊、病房、手术等等,在 1 个月的培训时间内接触到尽可能多的 IBD 患者。

「曾经就有位青岛来的医生向我感叹说,陈老师,你们这里一天就把我一年的病人都看完了。」陈焰笑道。

IBD,真的需要这么多专病医生吗?

沈骏也是专科医生培训的带教医生之一,在带了几轮学员后,他又发现了新的问题:有些医生虽然掌握了诊疗知识,但回到单位后,依然发挥不出这些诊疗能力。

「因为他们不知道怎么建设队伍。」沈骏很快琢磨出了原因,「就好比光有木材是不够的,要教他们怎么搭建木材,才能组成房子容纳人。」

这样的情况,另一位 IBD 患者秦乐(化名)深有体会。他曾因为严重的肠外表现——强直性脊柱炎,一度只能坐轮椅出行。后来确诊并用对药之后,症状才逐渐缓解。

前几年,他来到厦门上学,需要复查、重新调整治疗方案,他便就近去了厦门的一家医院。由于他的脊柱炎并没有完全缓解,需要风湿免疫科参与制定治疗方案,但这家医院的风湿免疫科,竟然没有一位医生知道该怎么给 IBD 患者开药。

「其实那家医院有专门能看 IBD 的医生,只是我这种有并发症的情况,他们没经验,搞不定。」秦乐叹气,「于是我只能打飞的到杭州复诊。」

因此,后续的医生培训中,除了诊疗技能本身,还专门加入了「队伍建设」的经验分享,尽可能避免学员们培训完回去后无处使劲的窘境。

如今,始于 2018 年的 CCCF 专科医生培训已经进入第 8 个年头,陈焰时常会问自己,是否真的需要这么多 IBD 专病医生?

每次陈焰的自我回答都是:不够,远远不够。

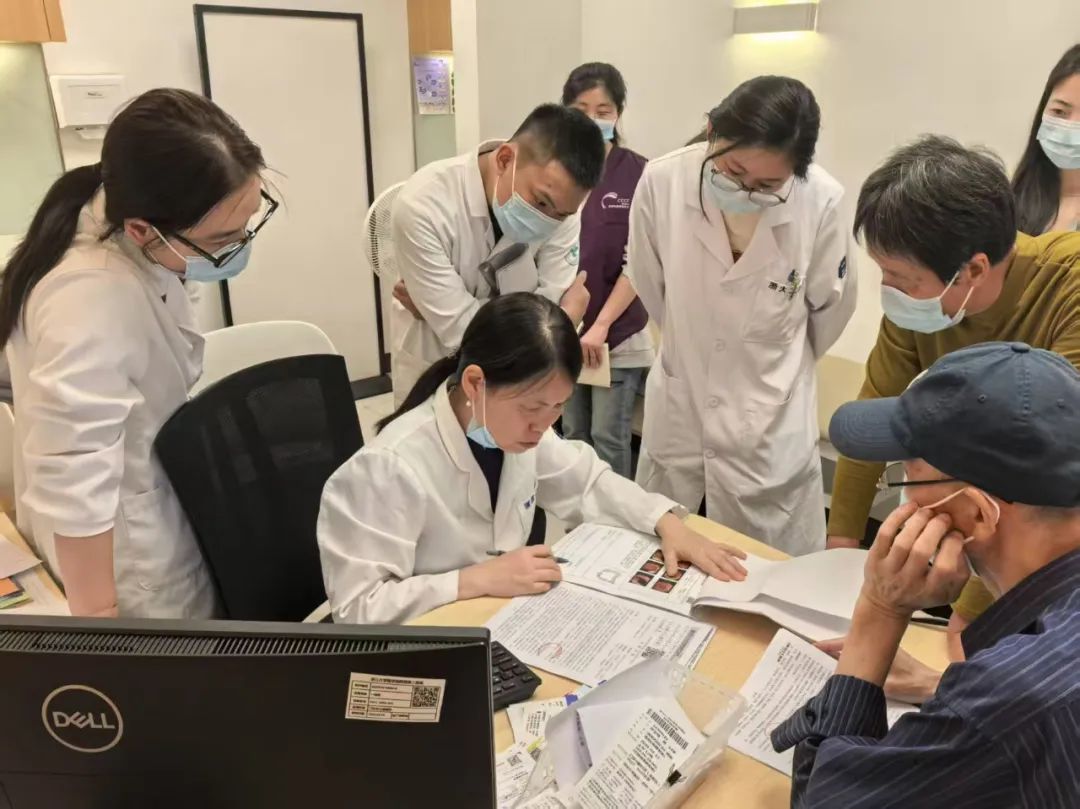

学员们跟着陈焰(左二)「沉浸式」看门诊

图源:CCCF 提供

作为一种终身患病的慢性病,患者只会滚雪球式增加,不会减少,随着患者管理的要求越来越精细,不止专病医生,整个专病团队的任务都在越来越重。

与此同时,IBD 的新发病例正在加速增长,而专科医生培训虽然开展多年,每年其实也才新增几十位专病医生——培训速度远远落后于病例增长速度。

更重要的是,IBD 的首发症状实在缺乏特异性。「患者可以走进任何一家医院、任何一个医生的门诊。」陈焰提到,如果无法及时识别,只会徒增患者的痛苦和经济负担。

因此,从今年起,CCCF 新增了「新星医生培训」项目,这一次面向的是基层医生,培训时长仅 1 周,内容也相对简单,只需要学会识别 IBD、然后提出向上转诊的建议即可。

「对于群体来说,IBD 不算是常见病,但对于患者本人和背后家庭来说,这却是终其一生的潮湿。」

陈焰说道,「所以我们给这个项目取名为『新星医生』,希望这些新的星星之火,能够及时驱散 IBD 患者的潮湿。」

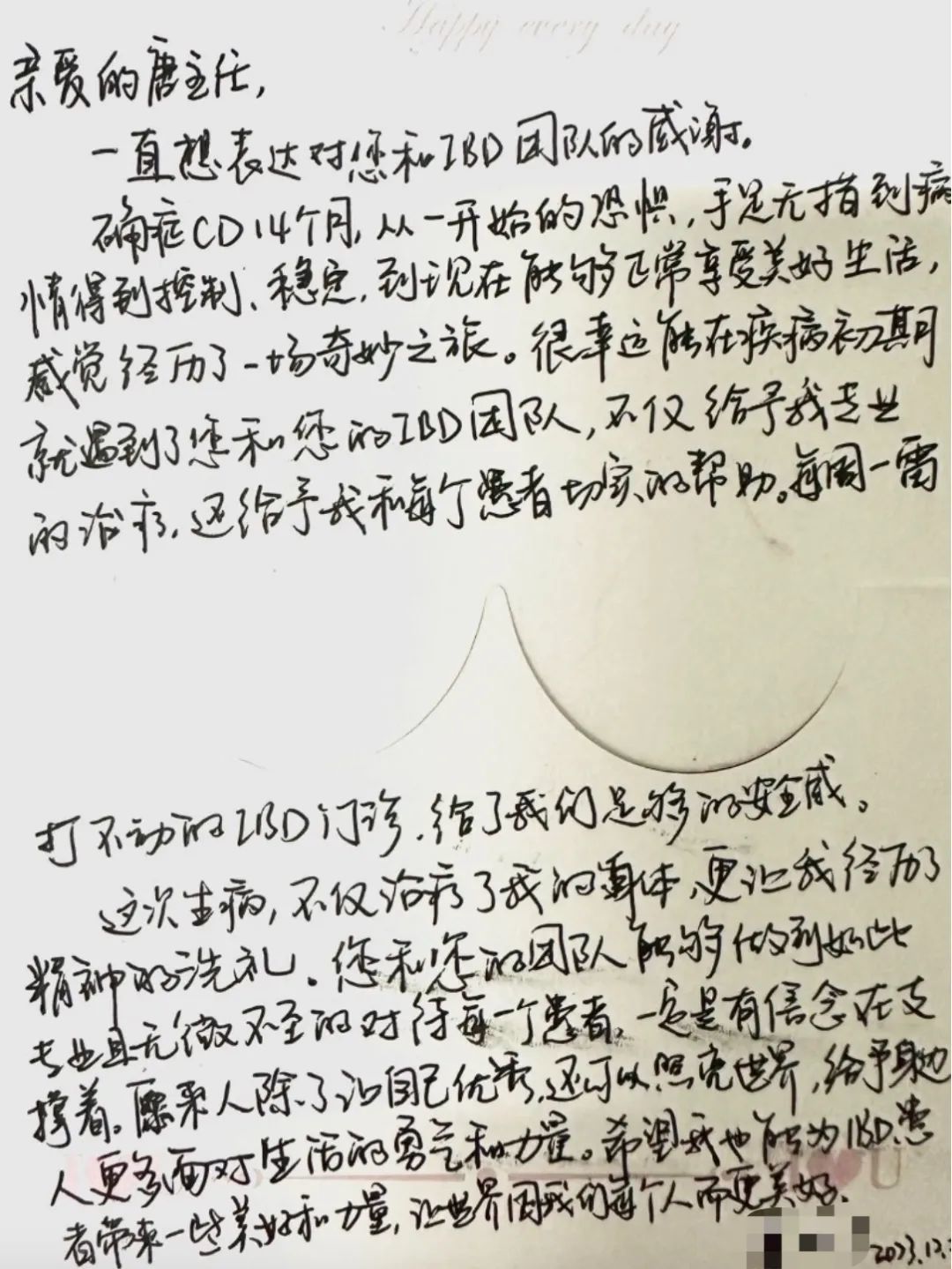

来自一位 IBD 患者的手写信

图源:唐文提供

特别致谢:浙江大学医学院附属第二医院消化内科主任医师 陈焰、上海交通大学医学院附属仁济医院消化内科主任医师 沈骏、苏州大学附属第二医院消化科主任医师 唐文、广西中医药大学防城港医院肛肠科副主任医师 付大鹏,及每一位 IBD 患者

感谢 爱在延长炎症性肠病基金会(CCCF)对本文的贡献与支持

策划:肯德羊|监制:islay

题图来源:视觉中国(非文中提及医院)

参考资料:

[1]Hracs, L., Windsor, J.W., Gorospe, J. et al. Global evolution of inflammatory bowel disease across epidemiologic stages. Nature (2025). https://doi.org/10.1038/s41586-025-08940-0

[2]《IBD 蓝皮书:中国炎症性肠病医患认知暨生活质量报告》

[3]叶丽敏,李岚,白班俊, T细胞斑点试验在肠结核及克罗恩病鉴别诊断中的临床价值, 第三军医大学学报, 2015, 37(20): 2091-2095. http://dx.doi.org/10.16016/j.1000-5404.201502026

“特别声明:以上作品内容(包括在内的视频、图片或音频)为凤凰网旗下自媒体平台“大风号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储空间服务。

Notice: The content above (including the videos, pictures and audios if any) is uploaded and posted by the user of Dafeng Hao, which is a social media platform and merely provides information storage space services.”