国家卫健委点名「网红医生」,多地发布禁令:医生不得擅自科普

独家抢先看

本文作者:ZJUN

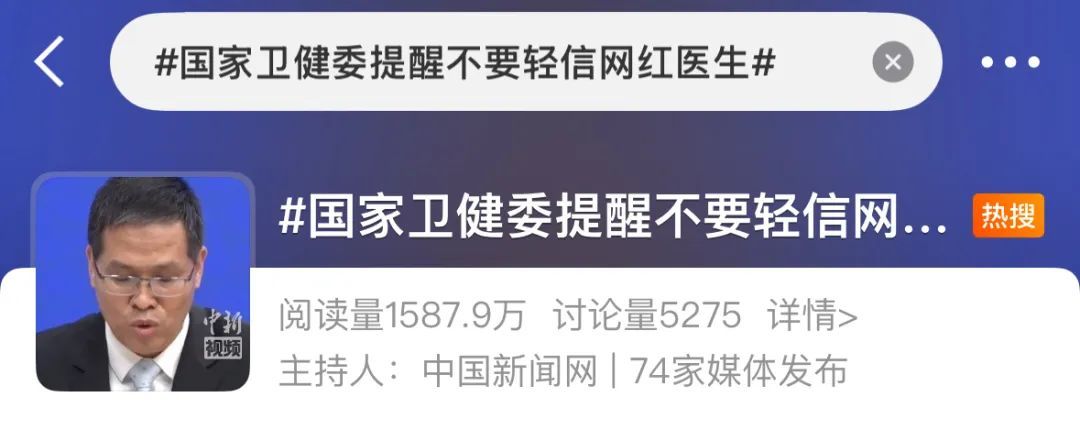

7 月 4 日,国家卫健委举行了新闻发布会,国家卫生健康委新闻发言人、宣传司副司长胡强强提醒,不要轻信「网红医生」。

胡强强在发言中表示,有的「网红医生」把医疗科普当作牟利工具,假借科普名义违规导医导诊,线上问诊,线下引流,直播带货甚至高价开药;还有的通过夸大治疗效果、虚构病例、杜撰故事等手段误导公众、敛财牟利。

图源:网络

此番发言一出,立刻冲上了网络热搜。

有网友表示,现在网络各个平台的「网红医生」越来越多,也有网友认为,是该整顿了。

图源:网络

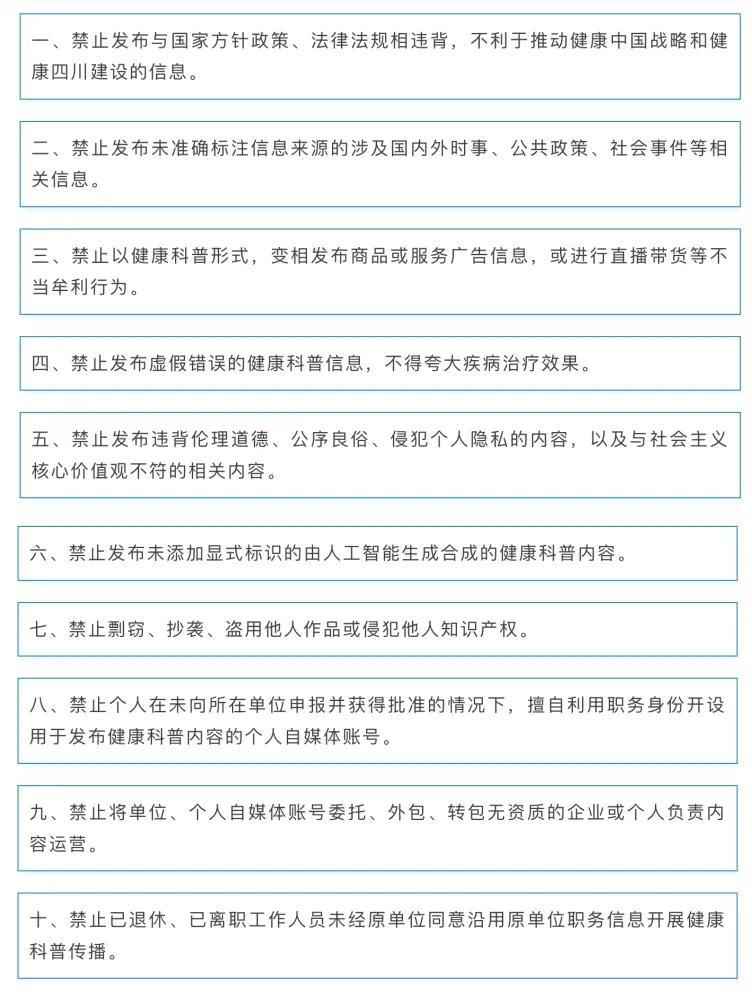

此前 5 月 16 日,四川省发布了互联网健康科普负面行为清单,其中明确提到,「禁止个人在未向所在单位申报并获得批准的情况下,擅自利用职务身份开设用于发布健康科普内容的个人自媒体账号。」

编造案例、夸张虚构、引流导诊

科普变得不「纯粹」了

卫健委的发言并非空穴来风。

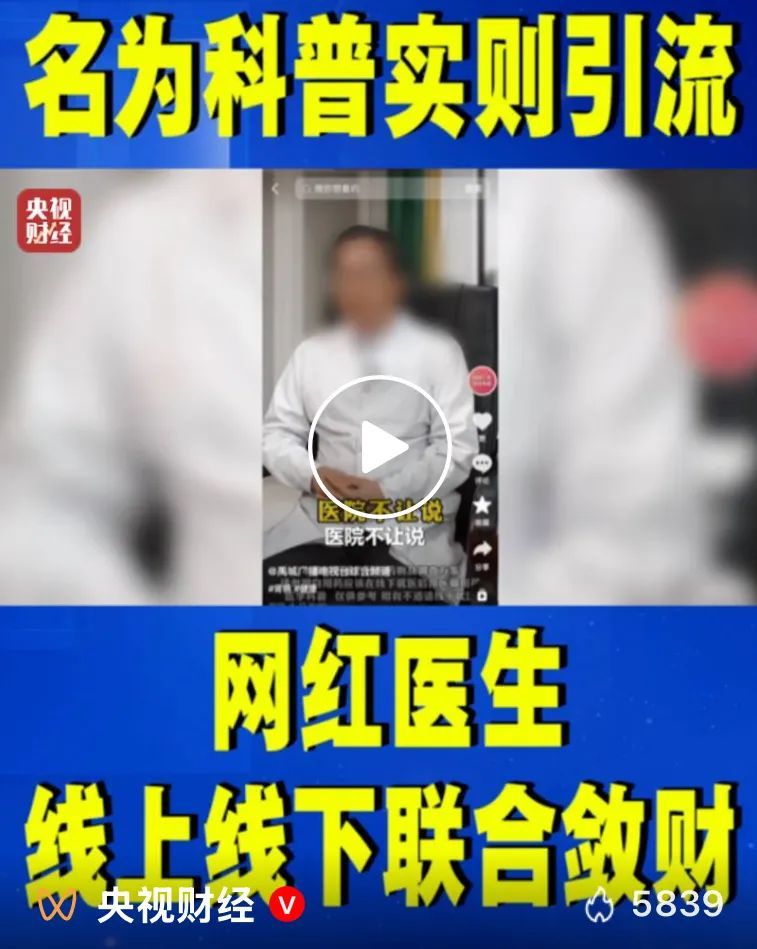

今年 6 月,央视财经就曝光了多起「网红医生」线上线下敛财,开高价药甚至是直播带货的违规行为。

这些「网红医生」甚至没有做什么科普,而是使用「行医 xx 年,治好了 xx 例患者」这样的话术引流,然后吸引患者到线下或通过互联网医院卖药,所开药品动辄几千元,甚至有一部分医生是在线上完成的首诊。

图源:央视财经

更早之前,「网红医生」的科普就已经鱼龙混杂。

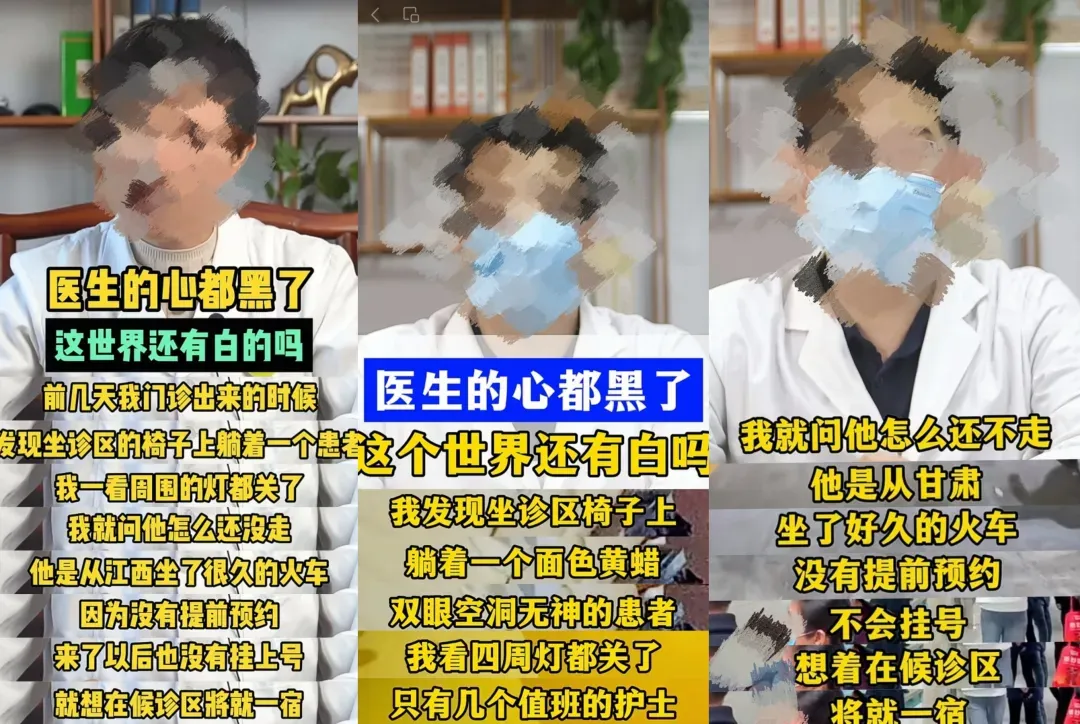

2024 年,某百万网红通过编造一位病人与朋友喝酒、唱歌、泡澡后突发脑血管爆裂,经抢救仍未脱离危险的虚假案例,收获了大量关注度,最终账号被官方永久封禁。(点击查看丁香园往期报道:网红医生在家编急救故事,摆拍视频,被永久封号 )

还有不少医生完全依赖 MCN 机构给出的故事模版,重复拍摄同一个夸张的医疗剧本,除了吸引流量,并没有什么实质性的科普意义。(点击查看丁香园往期报道:又翻车了!摆拍视频,文案全都一模一样?多名网红医生被指造假)

图源:网络视频截图

上海某三甲医院肝病科专家钱炬在公开采访中表示,他最初以个人名义与 MCN 机构合作开设医学科普账号。机构承诺会基于真实病例和医学知识创作,但实际运营中,钱炬发现自己被包装成了演员,拍摄的内容也早已脱离了科普的范畴,最终他决定从镜头前彻底退出。[1]

从事医生账号代运营的石堰(化名)透露,现在医生们科普分为两个大类,口播科普和实拍科普。「口播量大的会有专门的人写脚本,再由医生审核。实拍科普就是门诊实拍,然后剪辑剪一些比较有代表性的病例。」

但公立医院和私立医院科普的运营方式是不同的,大部分公立医院医生搞科普,是因为自己也有需求。

医生有晋升职称或者提高名声需求后,一些医药代表会找到医生,注册好账号,搞好认证或者直接外包给 MCN 公司,之后就是更新视频,然后涨粉。

石堰表示,这其中的医药代表也会对科普内容的方向产生影响。比如某知名药企的皮肤管线,直接找到石堰所在公司代运营某三甲医院皮肤科的账号。

「因为代表是做免疫性皮肤病的,就指定我们这边做免疫皮肤病相关的科普。」

另一方面,私立医院的科普账号,以「导诊」为主要目的的比例更大一些。

以割包皮为例,私立医院会聘请一位临退休的三级医院主任,在抢到「三级医院主治以上」的认证期后,账号开始发割包皮的相关科普或手术视频,在关注人数和评论见多后,在评论区安排医生助理身份的小号进行导诊。

石堰还透露,大部分的 MCN 编辑都是非医学专业,这就会导致在脚本中容易出现专业性错误,个别医生甚至都不审核,直接照着念。

「现在也有一种有趣的现象,就是脚本抄袭,同一个脚本在不同的账号反复发,出错的地方都差不多。」石堰如是说。

在各种乱象频发之后,官方终于出手了。

一边鼓励科普,一边下禁令,陷入两难的医生

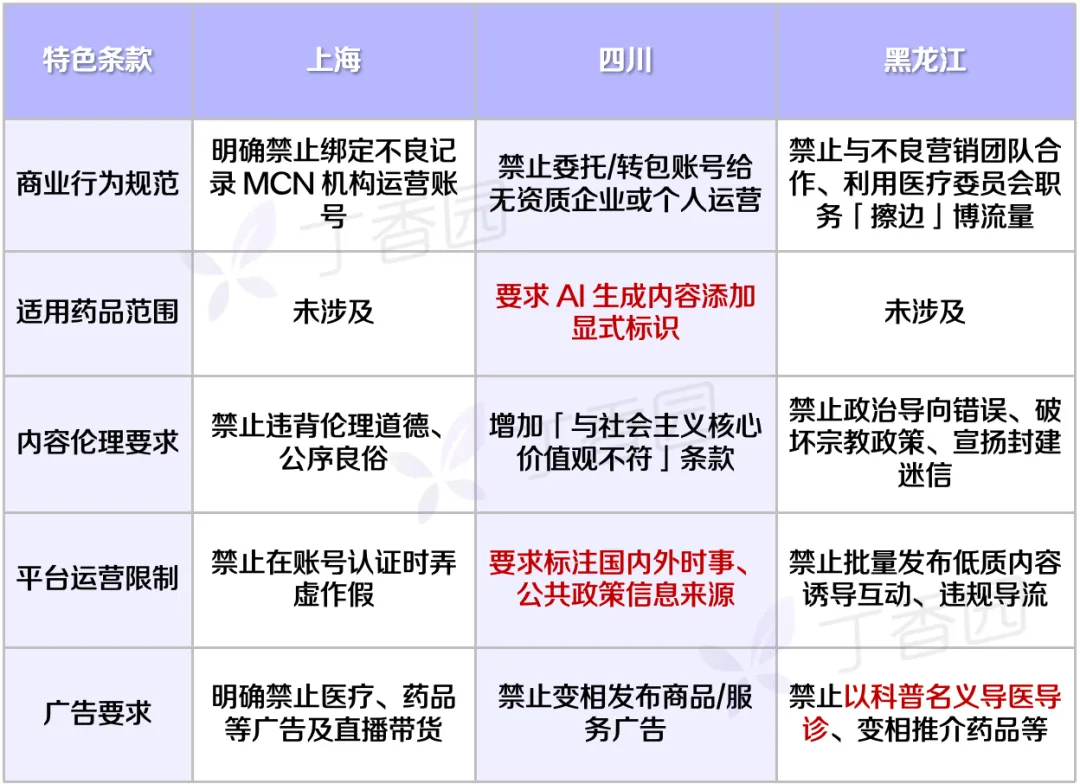

早在今年 3 月 20 日,上海市就发布了首个《互联网健康科普负面行为清单(试行)》,首个清单就从法律法规、虚假宣传、个人账号开设和退休人员权限等 9 个方面,对医生科普做出了规范。

无独有偶,4 月 22 日,黑龙江省卫生健康委员会与黑龙江省科学技术协会近日联合制定并发布了《健康科普知识发布与传播「十不许」(试行)》,其中明确禁止与不良营销团队合作、利用医疗委员会职务「擦边」博流量。

5 月 16 日,四川省卫生健康委员会、中共四川省委网络安全和信息化委员会办公室联合制订《四川省互联网健康科普负面行为清单(试行)》。其中明确提及,「禁止个人在未向所在单位申报并获得批准的情况下,擅自利用职务身份开设用于发布健康科普内容的个人自媒体账号。」

图源:丁香园整理

短短 2 月,多地现后发布科普禁止行为清单,这是否意味着医生不能再做科普了?

实际上,答案恰好相反,很多情况下,做科普对医生来说可能是一个「必选项」,国家一直对医生科普持以支持的态度。

早在 2016 年,国家卫生健康委员会(原国家卫生计生委)宣传司依托中国医师协会,就成立了「中国医疗自媒体联盟」[2]。旨在搭建医、患、媒沟通平台,传播医学健康知识,打击涉医谣言,构建和谐医患关系,助力「健康中国」。

2019 年,国务院印发了《健康中国行动组织实施和考核方案》,要求到 2022 年,全国实现建立医疗机构和医务人员开展健康教育和健康促进的绩效考核机制。

2021 年,人力资源社会保障部、国家卫生健康委、国家中医药局三部门联合发文,对公共卫生类别医生重点考核健康教育和科普,科普作品可作为业绩成果代表作之一。

到 2022 年,多个省市先后发布卫生技术人员职称评价标准,科普与申请高级职称挂钩。健康科普的必要性不言而喻。(点击查看丁香园往期报道:医生能靠「科普」晋升了?多地相继出台规定)

但一边是各种鼓励科普的政策,另一边是条条框框的禁令,也不免让医生们陷入两难的境地。

石堰所在的公司承接了许多来自不同地区医生的账号运营,在他眼中,受到影响最多的是那些本就保守的医生。

许多医生一开始是为了晋升职称的同时提高一些知名度,在监管并不严格时,这些医生发布每一条内容时也会反复斟酌。政策导向稍微有一点变化,他们就会更加谨慎。「有不少医生跟我们表示他们不想做了,问可不可以注销账号。」

一些爱惜自己羽翼的大医院,从一开始就明确自己的路线——拒绝带货。

大三甲不缺病人,一部分大三甲医生开通科普账号是为了更好的管理病患,「每天手术量很大,医生自己也不愿意加病人的微信,所以干脆开个账号解答患者的疑惑。」

对于这些从始至终对科普有要求的医院和医生而言,即使增加了禁令,也几乎没什么影响。

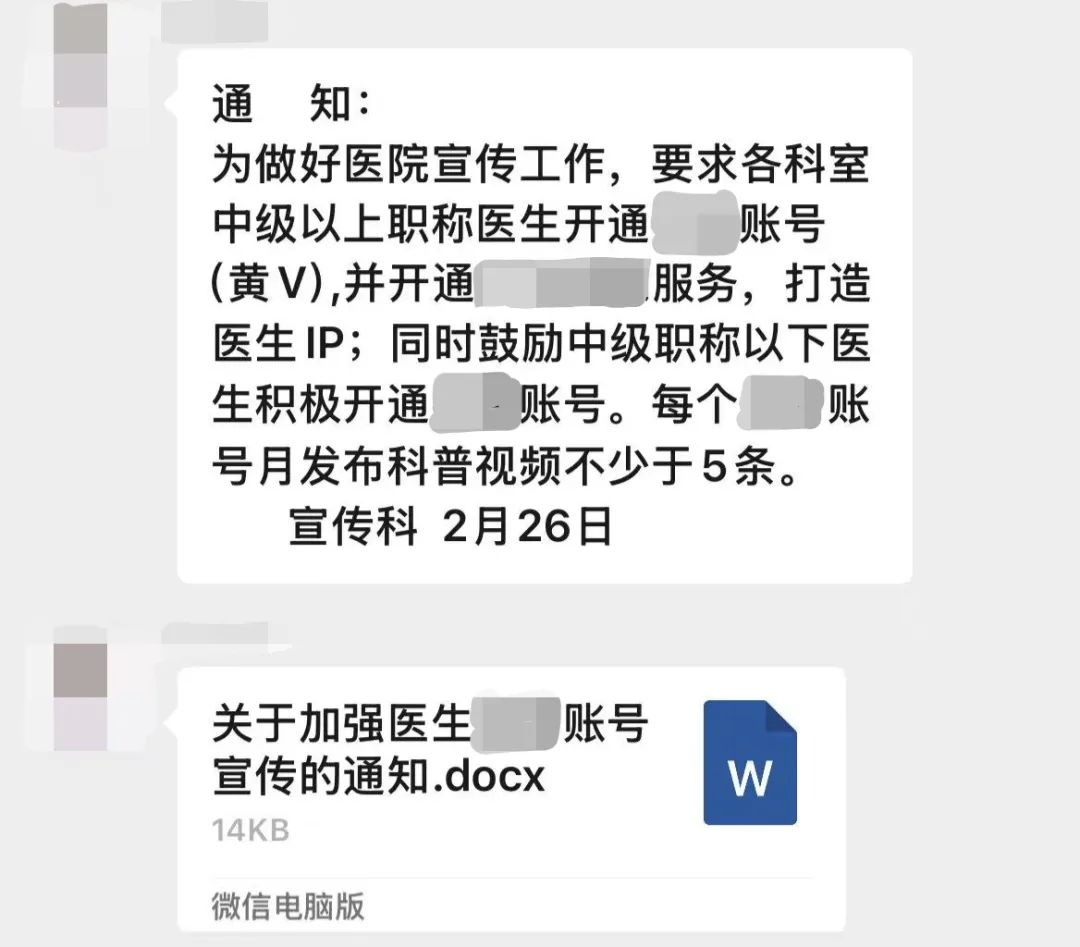

而另一方面,一些医院对于医生科普这件事,也做出了强制要求。此前,某医院发布一则通知,要求全院中级以上职称医生开通某视频平台黄 V 认证,每人每月至少发布 5 个科普视频。(点击查看丁香园往期报道:主治以上强制开通短视频认证,每周发 3 条,医生:比夜班还勤)

图源:丁香园往期内容

通知末尾还写着处罚措施:计分式扣钱,认证和视频各算 10 分,如果全部都不做,将共计扣除 40 分,也就是 40 元工资。

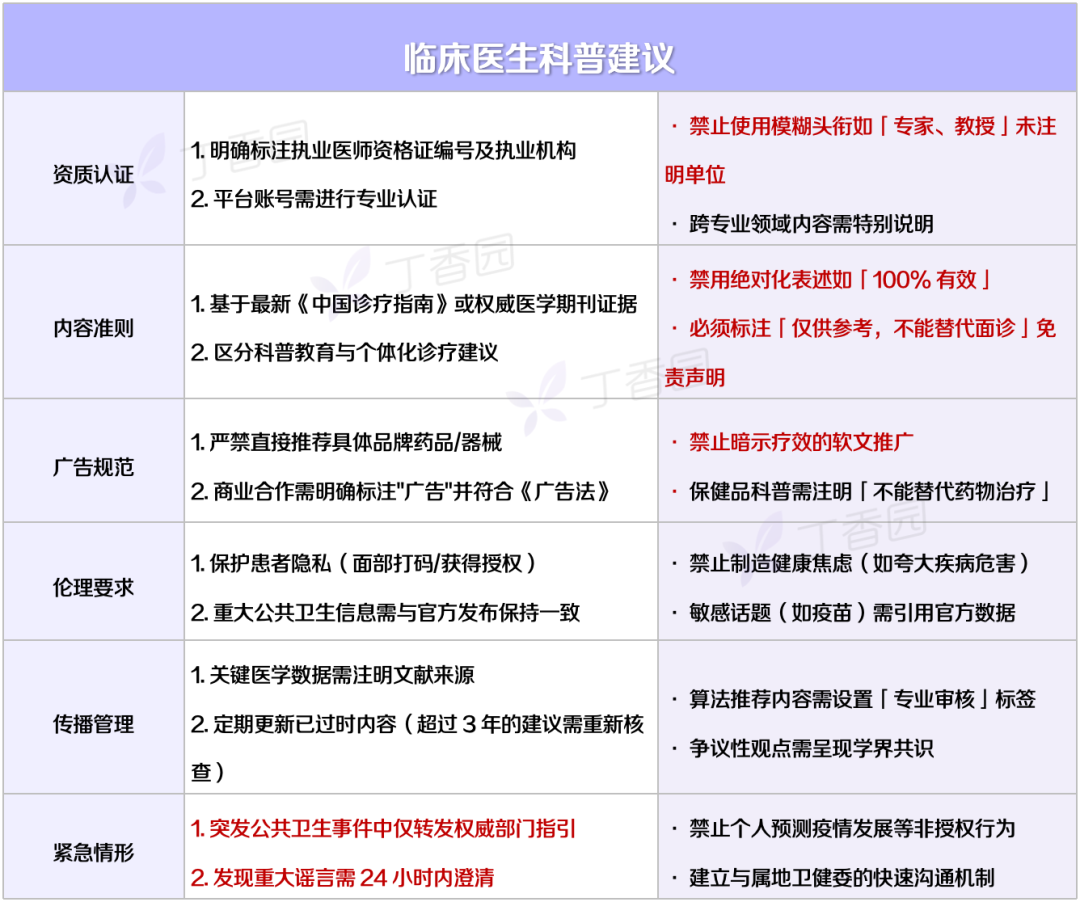

一边鼓励科普,一边下禁令,临床医生们到底该如何做科普,丁香园总结了以下建议供参考:

策划:ZJUN|监制:islay

“特别声明:以上作品内容(包括在内的视频、图片或音频)为凤凰网旗下自媒体平台“大风号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储空间服务。

Notice: The content above (including the videos, pictures and audios if any) is uploaded and posted by the user of Dafeng Hao, which is a social media platform and merely provides information storage space services.”