医生疯狂吐槽的继续教育学分,有同行已取消1年多

独家抢先看

本文作者:ZJUN

周五晚上,沈琦(化名)脱下白大褂,将口罩随手扔到了医疗垃圾桶里,一屁股坐在更衣室的凳子上开始揉已经肿胀的小腿。

昨晚的夜班和今天手术日紧俏的人手,让他已经在医院呆了 36 个小时。

他正感叹着终于可以下班时,微信群中弹出新的通知消息:「周六影像科学习班,3 个名额,0.5 学分。」

来不及思考,他的拇指已经在屏幕上敲击出「报名」两字,而后他才意识到自己的休息日再一次消失了。

上周末的他还在全国年会的现场,就连昨晚的夜班,也是他上周欠下的债。

医生苦学分久矣

沈琦的目标只有一个——把学分刷满。

医学继续教育学分制度(后简称:学分制),是用于评估卫生专业技术人员持续学习活动的量化管理体系,医务人员在完成基础医学教育和毕业后医学教育后,通过持续学习新理论、新知识、新技术、新方法所获得的学术认可标志。

它不同于学历教育,而是在职进修教育的一种形式,学分制的核心目旨在使在职卫生人员不断学习同本专业有关的新知识、新技术,跟上医学科学的发展。

这一制度的雏形可追溯至 1991 年,当时卫生部首次提出用学分来促进医务人员主动学习的要求。2000 年,原卫生部和人事部联合发布《继续医学教育规定(试行)》提出学分要求。

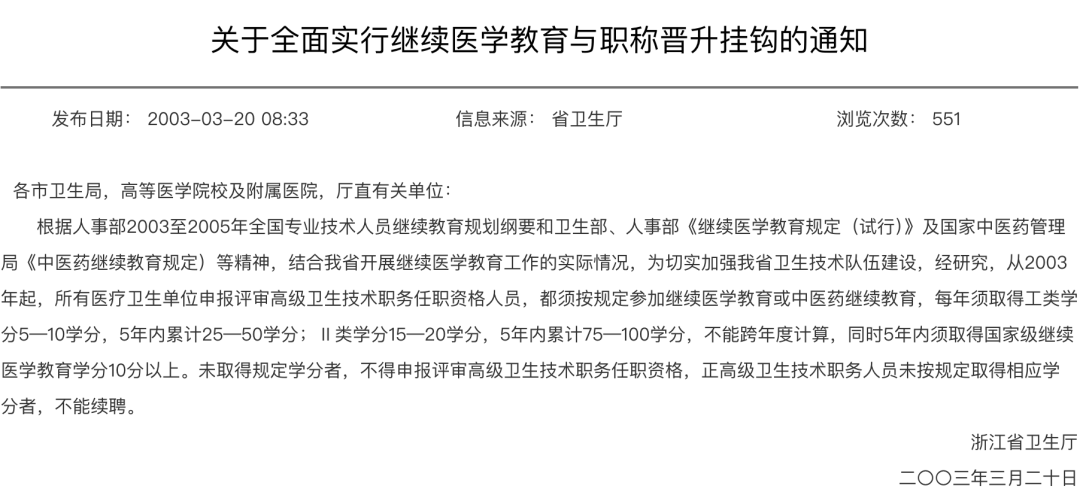

以浙江省 2003 年发布通告为例,要求在职卫生专业技术人员每年至少获得 20 学分,5 年累计不少于 125 学分,并将学分与职称晋升直接挂钩。[1]

图源:参考资料 1

在学分制的实施过程中,临床医生却逐渐从学习中感受到了巨大压力。

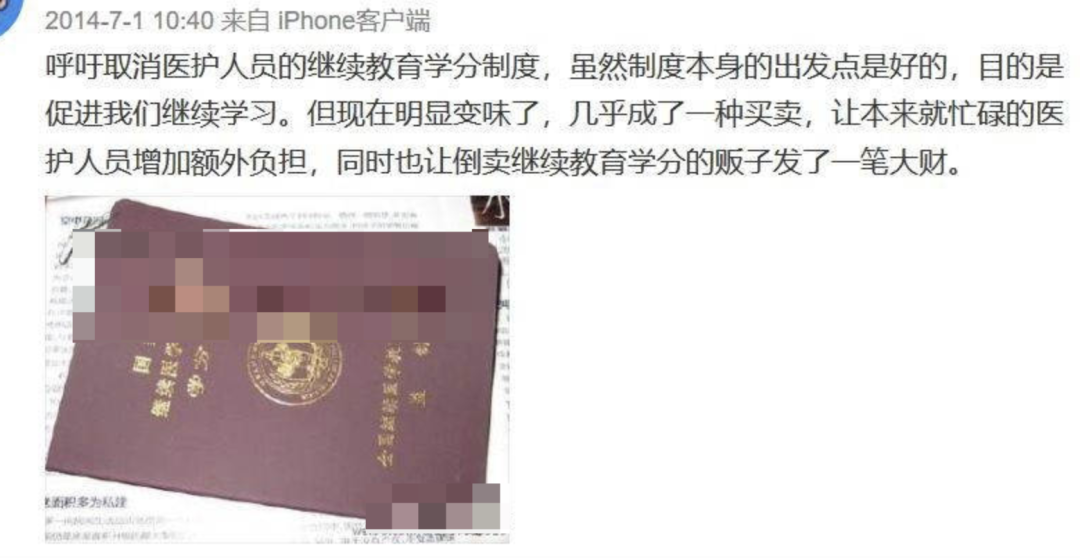

2014 年,某三甲医院主任医师就曾公开吐槽称:「呼吁取消医护人员的继续教育学分制度,虽然制度本身的出发点是好的,目的是促进我们继续学习。但现在明显变味了,几乎成了一种买卖,让本来就忙碌的医护人员增加额外负担,同时也让倒卖继续教育学分的贩子发了一笔大财。」

图源:丁香园社区

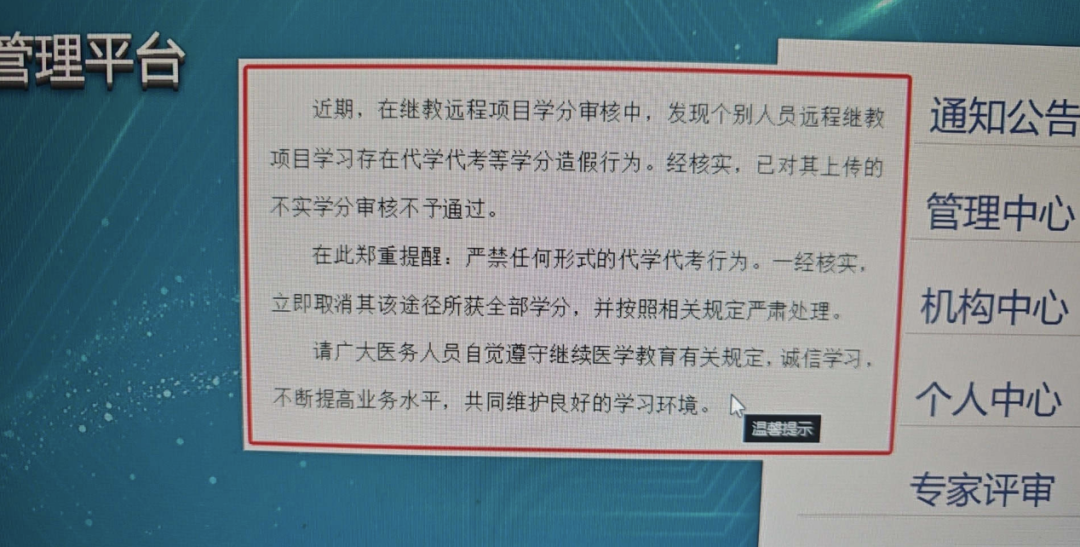

在改革之前,代刷学分的事情在临床屡见不鲜,南方某三甲医院主治医师王瑞(化名)坦言,虽然自己每年都能修满学分,但却并非靠自己打卡学习:「在较高级别的医院,药代、器械商会主动联系我们,主动帮医生代刷学分——我已经很久没有见过自己的学分卡了。」

对于医生来说,分级的学分要求,进一步提高了学分获取的门槛,使得他们需要在业余时间付出大量的时间与精力进行学分导向的「学习行为」,而这也为医生带来了工作以外的压力。

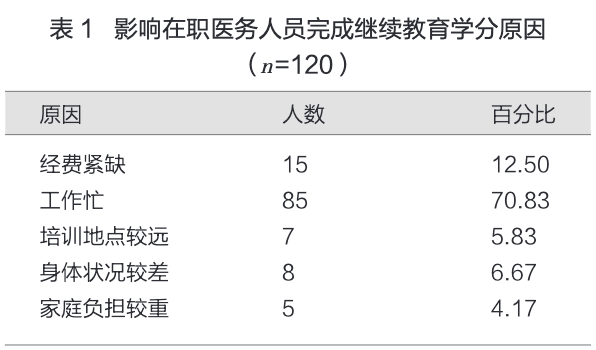

据 2021 年的《医院在职医务人员继续教育现状及其对策研究》显示,有 70.83% 的在职医务人员由于忙于工作而对继续教育学分的完成产生一定的影响。[2]

图源:参考资料

另一方面,当时的学分制将学分种类区分为一类学分和二类学分,其中自学部分每年最多不超过 5 分,这样的规定下,基层医生被难住了。

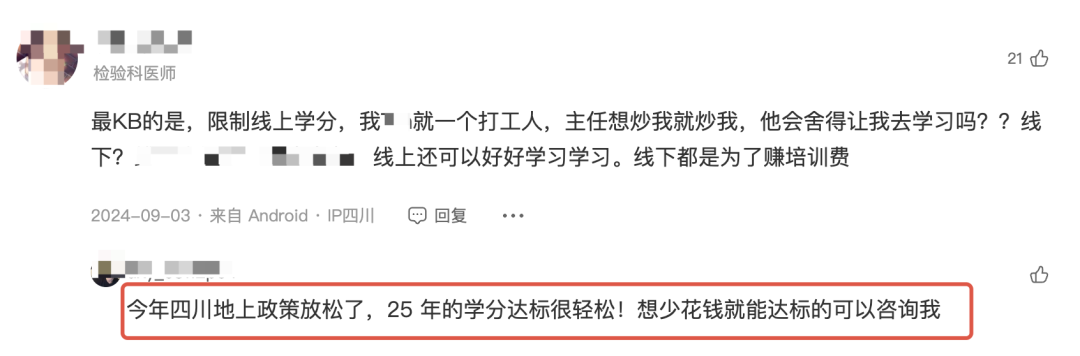

在丁香园社区中,有一位四川的检验科医师表示,「最恐怖的是限制了线上学分制,我就一个打工人,主任也舍不得让我去线下学习。」

更讽刺的是,这条帖子下面,就有人回复:「四川省今年学分达标很轻松,想少花钱请联系。」

图源:丁香园社区

但有的同行表示,TA 们的学分制已经取消 1 年多了。

去年 1 月,国家药监局和人力资源社会保障部联合发布的《执业药师继续教育暂行规定》中正式宣布,执业药师不再以学分作为考核标准,改为学时管理(每年 90 学时),因援派工作或重大公共卫生事件无法完成学时的,可视为参加继续教育。

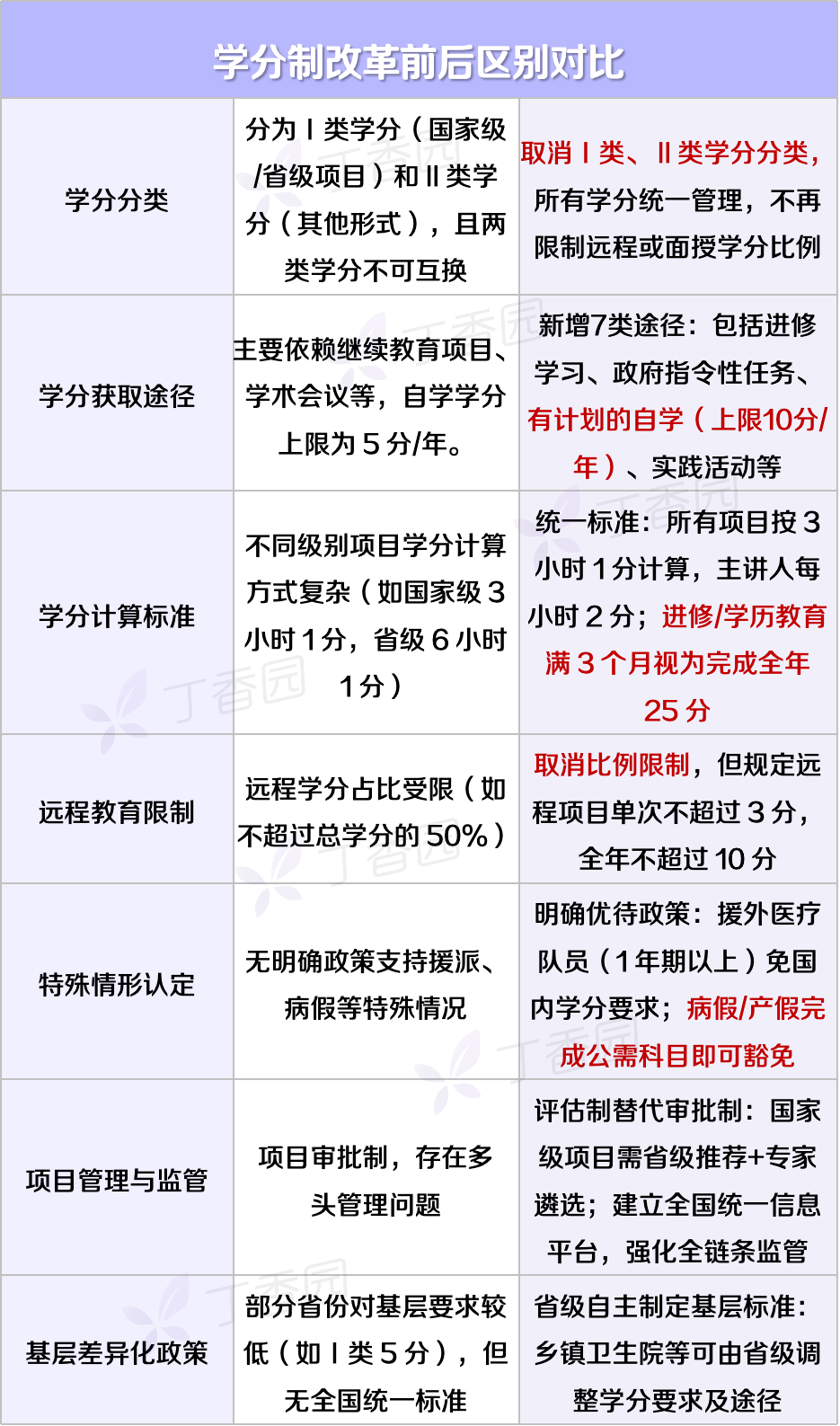

去年 11 月,医生的学分制迎来了重大的改革,这次改革取消了一、二类学分的分类,增加了自学学分的比例,统一了国家级和省级学分的标准。

图源:丁香园整理

基层医生:想学,但主任根本不给机会

祝敏(化名)是辽宁省某四线城市二甲医院的一名急诊科医生,因为参与疫情一线工作,她获得提前一年晋升主治的资格,不久前她刚刚通过了主治医师的资格考试。

在谈及继续教育时,祝敏表示:小地方的医生,基本还是靠网课。

「我们这样的小城,办学习班的机会有是有,也会发通知让我们报名,但是有时候这个排班是真不好调。」

祝敏所在的急诊科采取的是「上 36 小时,休三天」的模式,很多时候排班会排在周末,一旦周末班碰上学习班,那就只能眼睁睁看着学分错过。

「只有碰到特别感兴趣的学习班,我才会报名,但是如果和科室排班冲突的话只能自己调班,调班后就可能面临,上 36 小时休一天再上 36 小时的这种情况,这强度搁谁都受不了。」祝敏如是说。

图源:视觉中国,并非祝敏所在医院

其实基层的医生们并不像刻板印象中的那么「躺平」,他们很多人渴望学习前沿知识。

祝敏手机微信里有一个本地和周边县医院几乎所有急诊医生的大群,平时大家就在里面分享分享自己碰到的好病例,更新的新指南,和一些前沿资讯动态。

去年在这个群里,祝敏看到一场大型学术交流会的报名通知,会议安排里有很多关于急诊医学的前沿研究和病例汇报,有很多省三甲医院甚至是一线城市大三甲的主任专家都会参会。

「但关于这场会议,主任从来都没和我们提过。」

看到会议信息后,祝敏和本地其他医院的三名急诊医生决定组团自费报名参加,此前 TA 们还没参加过这样的大型学术交流会。

「我们 4 个人,每人自费掏了 500 块的报名费,自己租车开到大连,好在参会人员包住宿,到了地方我们才发现,参会还给 2.5 个学分,这可比刷课给的多。」

但除了学分以外,祝敏也确实学到了许多临床上可用的东西,但面对投入的大量时间和金钱成本,祝敏们还是选择主要依靠网课来完成学分。

相比年末的「狂刷学分」,祝敏还是希望真正学到点有用的东西,「我现在有空就刷一刷,平时多下点功夫,年末不慌,但该刷的 25 分我必须刷满。」

三甲医生:实在没精力,只好年末突击刷分

另一边的大三甲医生为了完成学分,也是使出了浑身解数。

沈琦是内蒙古的一家三级医院外科系统的主治医师,他一直信奉着一个道理——「想往上爬,就得往死里干。」

去年年末的时候,沈琦刚刚在北京完成了为期 6 个月的进修,进修满 6 个月直接算当年的 25 学分修满。所以去年在学分上,沈琦并没有额外花太多心思。

在沈琦眼中,干这一行尤其是三甲医院里想要晋升,注定是要牺牲自己的时间的。除了进修以外,学习的机会三甲医院也不缺。

「我们科自己办的学习班会提前和我们通个气儿,一般会留几个名额,这样的我肯定会参加,其他科室的学习班只要我看到群里的通知,没有特殊夜班的情况下,我还是会来的。」

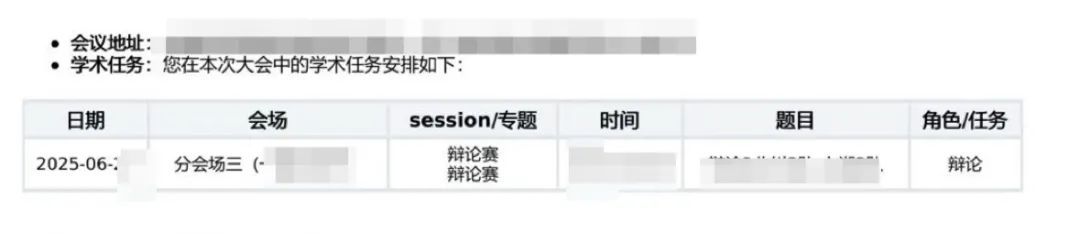

除了学习班以外,沈琦每年还会参加至少 2 次大型学术会议,其中也包括全国大年会。就在上个月,沈琦还参加了全国大年会的手术辩论赛。

图源:沈琦提供

「往年的大年会都是给学分的,但今年的年会说是不给了,不过能和之前进修医院的老师们同台辩论,也是很开心的一件事。」沈琦如是说。

但即便是有学习班和大型学术会议机会,沈琦表示也依然免不了「花钱解决」。

除了这些,沈琦平时也要搞科研发文章,学习班给的学分不多,年会占用精力也不少。想靠这些把学分拿满很难。沈琦表示,除了进修以外,其他人每年年末基本上都得花点钱,买学习卡然后集中刷分。

「主要目的说白了就是花钱买分,至于真的学到什么,那倒是也没有。」

每年一到 11 月末的时候,身边的同事全都刷学分刷到手机冒烟,沈琦听到的最多的吐槽就是:「这么做到底有啥意义?」

不反对刷课,但希望真的有用

回到继续医学教育本身,医生所需要的并不是学分,是对新知识的学习,而出于职业发展的需要,临床医生并未放弃从多种渠道进行自我提升。

但为了拿到学分所刷的课,医生们却表示,可用的内容十分有限。

祝敏表示,线下的继续教育学习往往比刷网课更有用。「刷的网课不能说完全没用,但真正可以用到临床上的新知识大概只占到 10%,学习班差不多可以占到 30%,学术交流会可用的就有很多了。」

对此沈琦也深有体会,他认为网课内容的设置不够细化,往往同一个学科之下也会有许多不同的亚科分支,网课所提供的一些关注点,他们通过门诊积累的经验就可以获得。为了拿学分,沈琦甚至还刷过护理学的课程。

「我其实并不反对刷网课,但是只有和自己诊疗相关的内容大家才愿意看,我认为,网课要么就基础到可以普适到所有医生都能用,比如全身精细解剖部位的精讲。要么就拆成小班,针对特定领域的医生讲前沿一些的东西。」沈琦解释道。

图源:丁香园社区

面对医生们的众口难调,继续教育的管理者也表达了不一样的看法。

汪铭(化名)负责辽宁省某市的全市医生继续教育学分管理工作,他表示继续教育学分制现在最主要的目的就是让各级医生「别掉队」。

以辽宁省为例,直到 2019 年继续教育学习网络才实现了全面覆盖,在此之前,许多基层医生并没有真正做到继续教育。

「2019 年以前,我们市也有不少因为医生诊疗观念老旧所导致的医疗纠纷和医疗事故,在全面覆盖以后,这样的情况少了很多。」汪铭如是说。

汪铭还解释道,网课需要面向不同级别的医院的医生,前沿的东西在基层难落地,基层可用的内容,三甲医生难免觉得过于基础。

「目前每年国家都会专项拨款去调整部分课程内容,但现在还难以做到制定非常个性化的学习方案,毕竟现阶段的主要目标,还是实现继续教育的全覆盖。」

医生们需要继续教育,医生的继续教育也需要一个衡量的标准,但如何让医生们学到可以用于临床诊疗的真东西,或许还有很长的路要走。

策划:ZJUN|监制:islay

题图来源:视觉中国

参考资料:

[1]https://wsjkw.zj.gov.cn/art/2003/3/20/art_1229123408_857015.html

[2]医院在职医务人员继续教育现状及其对策研究

“特别声明:以上作品内容(包括在内的视频、图片或音频)为凤凰网旗下自媒体平台“大风号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储空间服务。

Notice: The content above (including the videos, pictures and audios if any) is uploaded and posted by the user of Dafeng Hao, which is a social media platform and merely provides information storage space services.”