做完手术痛到想自杀,医生却说「你没病」

独家抢先看

本文作者:丁二丫

「像针扎进脑子,每一次呼吸都是煎熬。」

「感觉完全吸不上气,马上就要窒息一样。」

「我想过自杀,至少三四次。」

「我手里拿着遗书,看着我两岁的女儿。我也不知道自己还能坚持多久。」

……

在一场普通的鼻科手术后,他们开始出现呼吸干燥、过度通气,同时又矛盾地感到呼吸困难。

于是,他们辗转各地求医。很多医生都对他们的症状表示同情,但诊断,却始终停留在一个难以验证的猜想——空鼻症。

痛到想自杀,每分每秒都是折磨

「空鼻症」,是「空鼻综合征」的俗称。目前并没有明确的定义,但通常认为,它描述的是一种鼻部手术后出现的并发症。[1]

空鼻症最显著的症状,是极其矛盾的不适感:患者觉得自己的呼吸过于通畅,但同时又感到强烈的窒息感。

「明明正在呼吸,却觉得吸不上气。」

梁申也在经历着这样的痛苦。一年前,她因为「单侧鼻窦炎、单侧上颌窦炎」在上海某知名三甲医院进行了「鼻内窥镜下多个鼻窦开窗术、内镜下鼻甲部分切除术」。手术苏醒后,她就感到「不对劲」。

「鼻子空空的,好像没有任何阻挡,空气直接冲到气管,特别干,干到发疼。」

时刻伴随着呼吸的疼痛,让梁申夜里难以入睡,白天的工作和生活也受到了极大的影响。为了对抗这些症状,她总是随身带着塞鼻子用的明胶海绵,24 小时开着空气加湿器。

缓解症状用的明胶海绵和鼻翼夹 图源:患者提供

研究表明,和没有鼻部症状的人群相比,空鼻症患者的睡眠质量明显下降。[2]即使是和患有慢性鼻炎、慢性鼻窦炎的人相比,空鼻症患者的生活质量也更差,抑郁、焦虑的发生率更高。[3,18]

而这样的痛苦,他们常常是自己扛着,周围人很少能理解。

「说老实话,如果不是自己亲身经历,我自己也不会相信还有这样的病存在。」也因此,很多空鼻症患者都并不会对身边的家人朋友诉说。

「说了也没用,还招人烦。」

身体和心理的双重折磨,容易使人产生极端的想法。有中国台湾研究者调查了 62 名空鼻症患者,发现其中超过 1/3 的人有不同程度的自杀念头。[8]

疾病的痛苦,和长时间的求医无果,让梁申倍感绝望。她曾经在自己的社交平台上留下遗书,「要不是我的孩子还小,我真的没有活下去的信念。」

无证可循的真空地带

与患者的巨大痛苦相对的,是学科知识的空白——就连「空鼻综合征」这个名词,也不过只有三十年的历史。

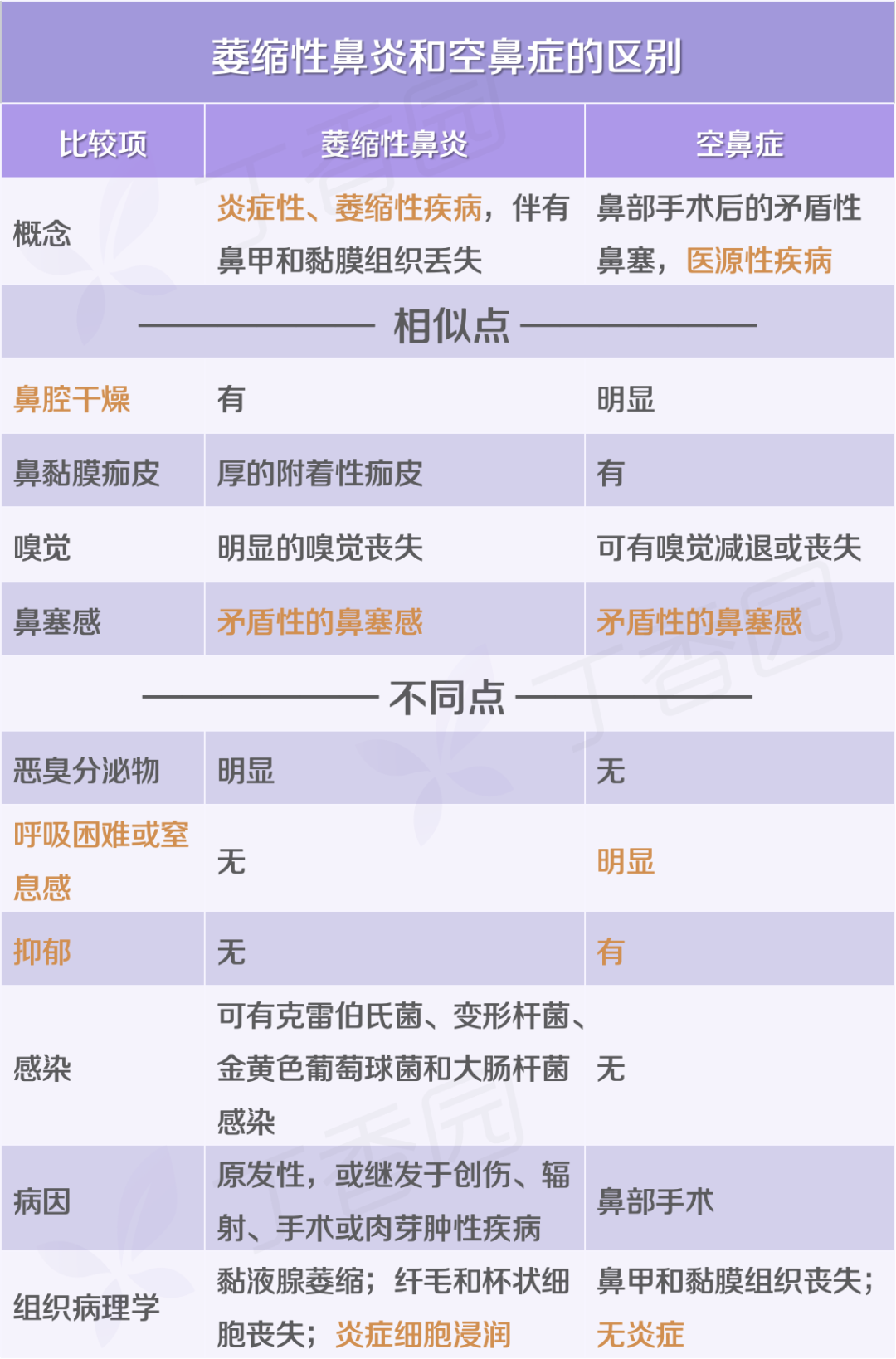

上世纪八九十年代,有鼻科医生发现,一些鼻甲切除术后的患者会出现鼻腔干燥、结痂、鼻塞等表现,因此提出了一种「继发性萎缩性鼻炎」的概念。[4-6]

但之后鼻科医生们渐渐发现,部分患者的症状和典型的萎缩性鼻炎有很多区别,因此,「空鼻综合征」的概念逐渐从萎缩性鼻炎中分离出来。[7]

编译自参考资料 7

然而,独立的概念形成了,要诊断却并不容易。

目前常用的鼻科检查,如鼻内镜、CT、鼻阻力检查,都无法发现有诊断价值的异常,也并不能解释为什么患者会在物理通畅的情况下感到鼻塞甚至窒息感。

在有关空鼻症的研究中,普遍采用 ENS6Q 量表来诊断空鼻症患者。[19]然而,这个量表中的评分项目都是依据患者的主观感受,因此,也并未弥补客观诊断标准上的不足。

图源:参考资料 19

华中科技大学同济医学院附属同济医院耳鼻咽喉头颈外科副主任医师邓一柯表示,这正是空鼻症的吊诡之处——患者的主观感受和临床医生的客观检查之间存在着巨大的矛盾。

「患者很疑惑,而我也很难解释,因为我们对这个疾病的认知还是太少了。」

有研究发现,空鼻症患者呼吸时,气流主要集中在中鼻道,而下鼻道区域的气流减少、减慢。[9-11,14]

这样一来,下鼻甲区域的鼻黏膜和空气的接触显著减少,导致了「窒息感」和「鼻腔空旷」的主观感受。[9]而空气动力学的改变也使得鼻腔对空气的加热和加湿效率降低,使患者感觉「呼吸干燥」。[12,13]

同时,相比于健康对照以及进行了下鼻甲切除术却没有发生空鼻症的人群,空鼻症患者三叉神经的冷觉感受器敏感性都有明显改变。这意味着,患者鼻腔对气流的感知可能有异常。[9,10,14,15]

空鼻症患者鼻腔空气动力学异常 图源:参考资料 9

然而,这些病理生理基础都并不足以产生临床可见的检查异常,因此,也并未得到鼻科学界的广泛认同。

南方某三甲医院耳鼻咽喉科副主任医师闵洋认为,患者的心理因素可能在空鼻症的发生中扮演着更重要的作用。「不可否认部分患者的鼻黏膜存在功能受损,但可能有些患者过度关注鼻部的症状,导致痛苦被放大了。」

同济大学附属同济医院精神医学中心首席专家陆峥表示,的确存在一类特殊的躯体疾病,在其发生和发展中,心理因素起到了重要作用,这类疾病称为「心身疾病」。

「心身疾病的例子在每一个器官系统中都可能存在,尤其是在消化系统、心血管系统和呼吸系统中更为常见。」

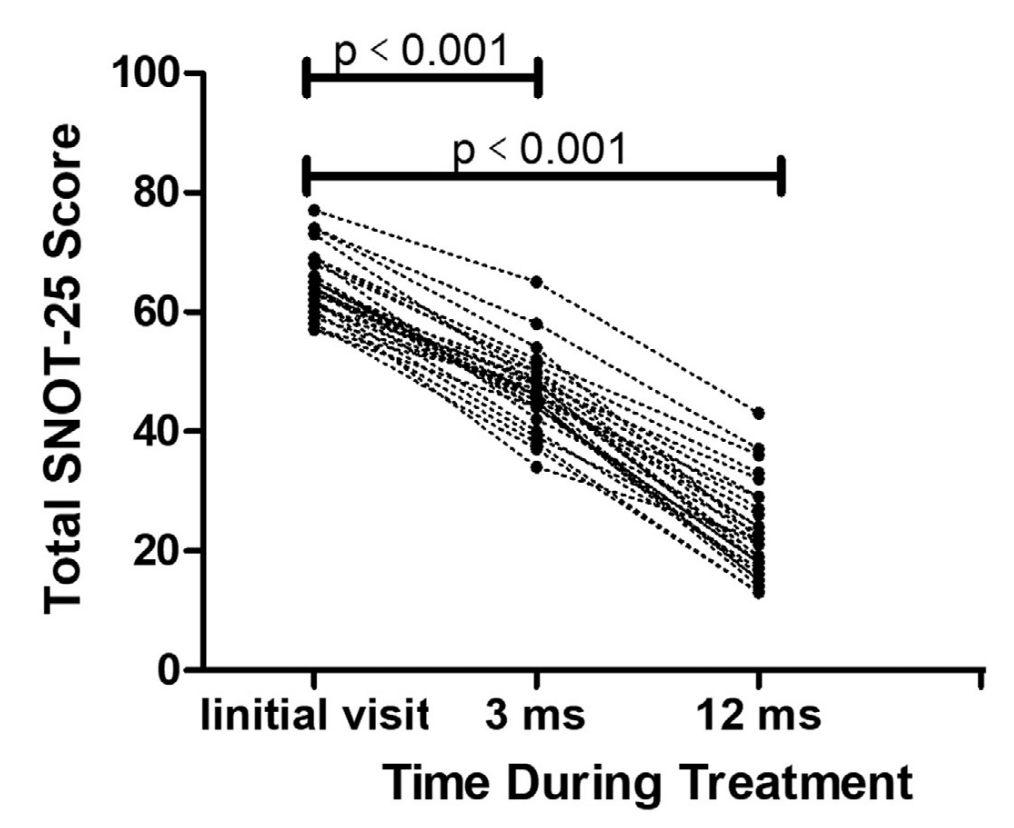

关于「空鼻症是否是心身疾病」这个问题,目前学界并没有共识,但有研究者尝试使用认知行为疗法联合抗抑郁药物对空鼻症患者进行治疗,取得了较好的效果,不仅焦虑评分显著下降,而且「鼻子太空」的感受和睡眠状况也有很大改善。[16-17]

然而,以上所提及的有关病理生理机制和认知行为疗法的研究,样本量都很小,有的研究甚至只有不到 10 名研究对象,很难算是「充足的证据」。

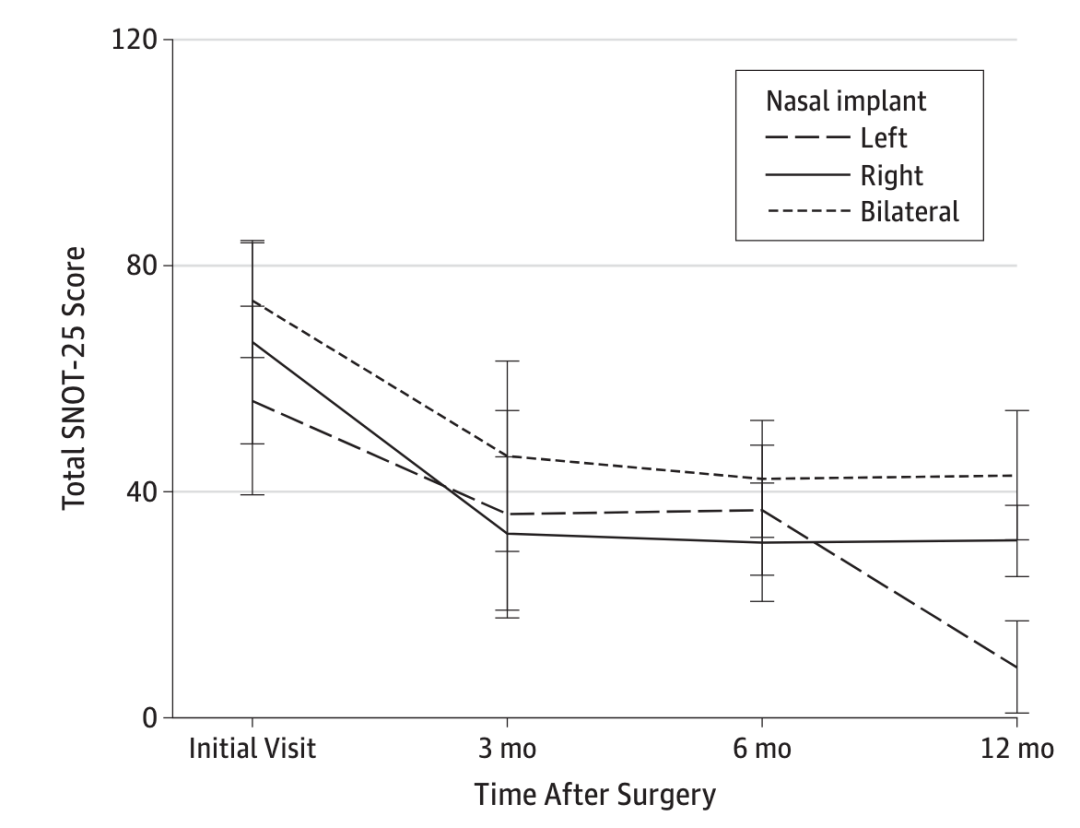

认知行为疗法联合抗抑郁药物,显著改善空鼻症患者的鼻腔鼻窦结局测试评分 图源:参考资料 17

缺乏行业的普遍共识,在「躯体因素和心理因素谁更重要」的光谱之上,无所依凭的医生和患者们都只能孤立地选择自己的站位。

空鼻症患者牧鹏看过很多鼻科医生,其中绝大多数都告诉他「这是心理问题」。

「我知道我们很多患者的抑郁和焦虑都很明显,但我不认为这是根本原因。」

梁申也很赞同牧鹏的说法,她虽然也在服用抗抑郁药物,但从来没有觉得这样的治疗对自己的鼻部症状有什么改善作用。

「只有鼻子好了,我的心情才能好。」

每一种痛苦都是真实的

在科学的灯塔点亮之前,医生和患者都在雾海夜航。

空鼻症本身就相对少见,而患者本身的鼻腔结构以及手术后的鼻腔情况也各不相同,研究起来有一定的客观难度。

但更大的卡点可能并不在疾病本身。

据陆峥回忆,早前中华医学会曾组织心身医学分会和耳鼻咽喉-头颈外科分会召开研讨会,希望能制定空鼻症相关的专家共识,但最后因为种种原因,这项专家共识并没有发布。

汪平是某三甲医院耳鼻咽喉头颈外科的主任医师。在二十多年前还未接触过「空鼻症」这个概念时,他就曾接诊过鼻甲切除术后感到过度通气的患者。

「但很多人并不承认。曾经有鼻科『大咖』,在学术会议上直言『没有空鼻症这种病』。」汪平无奈地表示,「大家都觉得鼻科这边没有什么需要研究的,学科就一直停滞不前。」

空鼻症的典型 CT 表现 图源:参考资料 6

当大多数医生都难以给患者提供有效的帮助,患者就只能抱团取暖。

在社交平台分享过自己的空鼻症经历之后,有病友找到梁申,并把她拉进了一个患者群。群里有两三百个人,大家互相分享缓解症状的方法,以及能给空鼻症患者提供手术治疗的医生。

汪平就是患者们常提起的一位医生。二十多年以来,他为鼻科术后过度通气的患者开展了上百台鼻腔缩窄手术,据他观察,效果普遍不错。

而医生名单上的另一位,东莞市南城医院眼耳鼻喉科主任医师柴向华,本人也曾是一名空鼻症患者。

「2010 年左右我自己做了一个鼻甲手术。一年之后我渐渐开始感到乏力、头晕、耳鸣,呼吸非常困难,总是觉得肺扩张不够大,吸入氧气不够。那时候我开始意识到,鼻阻力不是越小越好的。」

基于自己的经历和研究,柴向华认为空鼻症的病理生理机制在于鼻阻力和肺泡张闭的相互关系。

「这些年我已经给几十名空鼻症患者做了手术,也取得了预想中的疗效。」

据几名空鼻症患者介绍,还有一些为空鼻症患者提供手术治疗的医生,分散在北京、上海、厦门、深圳、广州等城市。

「但也不是每个人做完都有效果。群里经常有消息,这个人做了好了,那个人做了又没用。」

手术治疗显著改善空鼻症患者的鼻腔鼻窦结局测试评分 图源:参考资料 23

今年发表的两项荟萃分析均显示,以自体软骨作为植入物替代被切除的鼻甲功能,总体而言对空鼻症患者的躯体症状和心理症状都有显著的效果。但文章也指出,这些原始研究质量都相对较低,并且完全没有随机对照试验。[20,21]

而国内的空鼻症手术治疗探索,通常也都只是由单个医生在单个中心中进行。在更广泛的鼻科领域中,空鼻症是什么、怎么诊断、怎么治疗,每个医生都有自己的理解,莫衷一是。

「其实,躯体疾病和心理疾病,就像是『鸡生蛋,蛋生鸡』的关系,有时候很难区分谁是因、谁是果。」

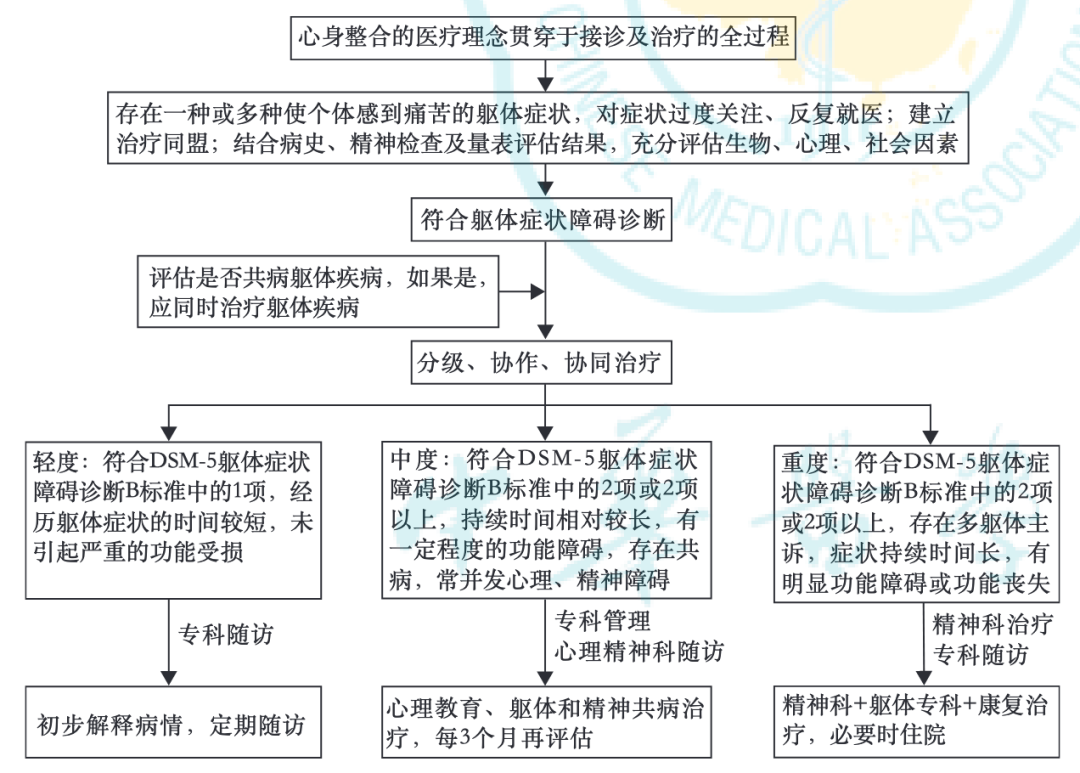

陆峥认为,对于空鼻症这样一种独特的疾病,更重要的是引入「心身同诊、心身同治」的观念。

图源:参考资料 24

其它学科对这一理念的实践已然有了可参考的例子。近年来有许多医院开设了「双心门诊」,也就是心血管专科和心理专科的联合门诊,为心血管系统的心身疾病患者提供更全面的治疗。[22]

「不管是谁导致了谁,心和身本来就是一体,需要综合诊断、综合治疗。」

「重要的是,每一种痛苦都是真实的。」

致谢:本文经 同济大学附属同济医院精神医学中心首席专家 陆峥、华中科技大学同济医学院附属同济医院耳鼻咽喉头颈外科副主任医师 邓一柯 专业审核

文中梁申、闵洋、牧鹏、汪平均为化名

策划:丁二丫|监制:islay

题图来源:图虫创意

“特别声明:以上作品内容(包括在内的视频、图片或音频)为凤凰网旗下自媒体平台“大风号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储空间服务。

Notice: The content above (including the videos, pictures and audios if any) is uploaded and posted by the user of Dafeng Hao, which is a social media platform and merely provides information storage space services.”