同一天登上 NEJM 的两项重磅研究,结论却完全相反!这款临床常用药怎么了?

独家抢先看

本文作者:原野

这是一款用了 60 多年的药,几乎是心血管疾病临床治疗药物中基石般的存在。

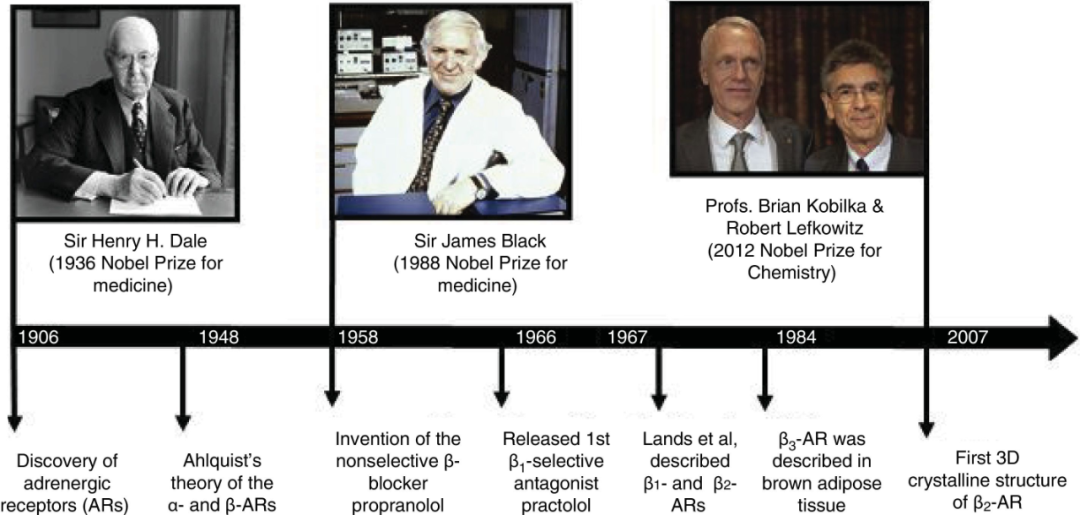

它的理论奠基、药物研发与机制深化三大里程碑,都曾给研究者带来了诺奖殊荣。

然而就在近期,这款老药的一项经典适应症,来自不同国际顶尖团队的两项研究,在同一天登上了 NEJM,并迅速引起了学界激烈的讨论。

因为这两项研究的结论,几乎完全相反。

同登 NEJM 打擂台,老药为何又有新争议?

这两项研究都是 RCT, 目的基本一致,聚焦同一个问题:

对于心脏泵血功能还不错的(LVEF≥40%)心梗患者,长期吃 β 受体阻滞剂到底有没有必要?

对,争议的主角,就是 β 受体阻滞剂,这个心血管疾病治疗领域的「老牌功臣」。

β 受体阻滞剂(Beta-blockers,BBs)于 20 世纪 60 年代作为抗心绞痛药物问世,目前被指南推荐用于治疗心力衰竭、心律失常、高血压及冠心病心绞痛和心梗后患者。

与 β 受体阻滞剂相关的研究诞生了 3 次诺奖,图源:参考资料 1

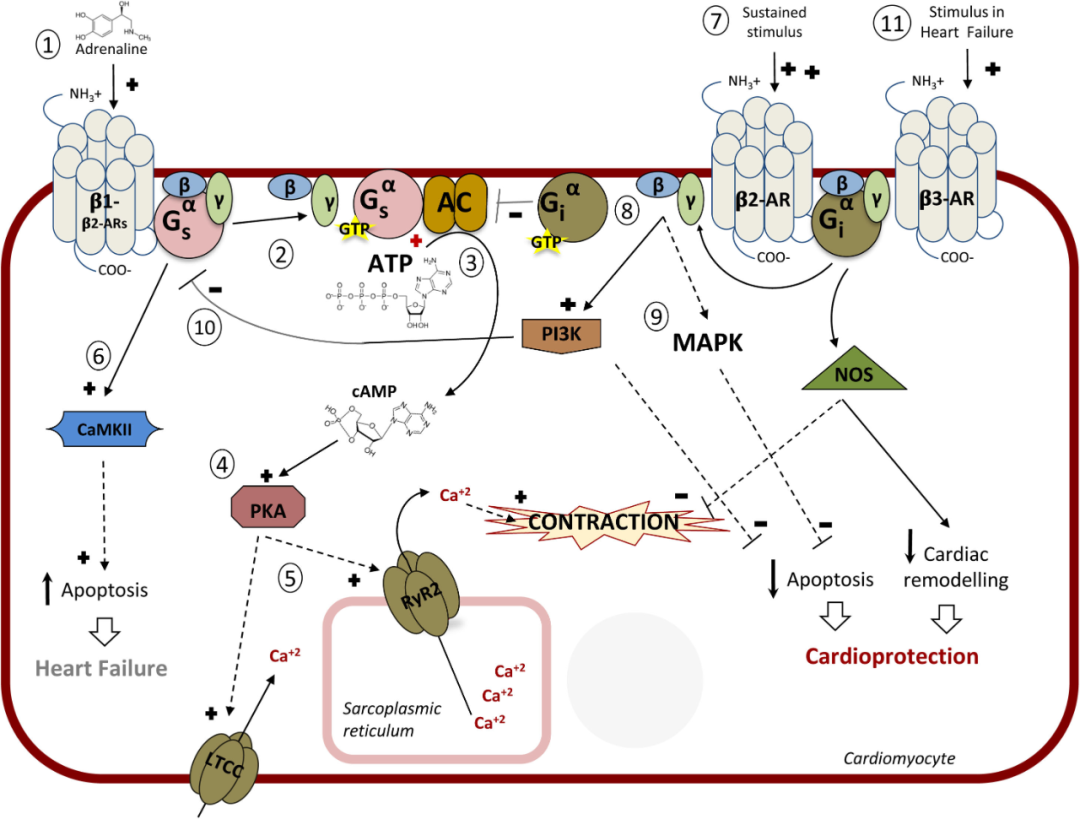

最初,因为能通过竞争性拮抗 β 肾上腺素能受体,抑制交感神经系统的过度激活,β 受体阻滞剂最先在高血压治疗中一战成名。

此后,随着研究的不断深入,β 受体阻滞剂不同方向的作用机制陆续显现,临床应用的版图也随之渐渐扩张,最终成了心血管疾病领域里基石般的存在。[2,3]

β 受体阻滞剂可抑制心脏的 β 肾上腺素能受体,减慢心率、减弱心肌收缩力、降低心输出量,因此能降低血压,还能抑制肾素分泌,对高肾素型高血压有较好的降压作用。

同时,β 受体阻滞剂还可通过降低氧耗量,同时延长舒张期以增加缺血心肌组织的血流灌注,从而减少心绞痛发作、提高运动耐量;可拮抗交感神经过度激活,降低交感神经张力,提高心室颤动阈值、减少心律失常、预防猝死等发生。[4]

直接或通过降低交感神经张力间接抑制肾素-血管紧张素-醛固酮系统,β 受体阻滞剂还可有效下调血管紧张素 II 和醛固酮水平,起到心血管保护作用,从而预防和逆转心梗后左心室重构,降低心力衰竭发生和进展。

图源:参考资料 1

正因这样的机制支持,β 受体阻滞剂在心梗、心衰领域大放光彩。

这一用,就是 40 年。

有人可能会问,用了 40 年的老药,怎么现在还在研究,还能研究出不一样的结果?

因为,时代变了。急诊支架手术(PCI)等新治疗手段进入临床后,「老师傅」终于遇到了新问题。

PCI 技术的快速发展使冠心病治疗范式发生重大转变,对 β 受体阻滞剂的应用范围产生显著影响——

在心功能降低患者中,其价值仍得到确认;但在 LVEF 保留患者中,β 受体阻滞剂的传统地位,正在受到挑战。

2012 年 JAMA 一项研究就已经提出:β 受体阻滞剂的使用,与稳定型冠心病患者(无心肌梗死史)的严重不良心脏事件减少并无显著联系。[5]

图源:参考资料 5

此后相关研究结果层出,到了 2023 年,AHA/ACC 慢性冠状动脉疾病患者管理指南,已经缩小了 β 阻滞剂的推荐范围:[6]

对于过去 1 年内无心肌梗死、左室射血分数 >50% 且无其他适应症(如心绞痛)的患者,不再推荐长期使用 β 阻滞剂。

但是,对于 40~50% 这个范围内的患者,到底用不用,依然模棱两可。

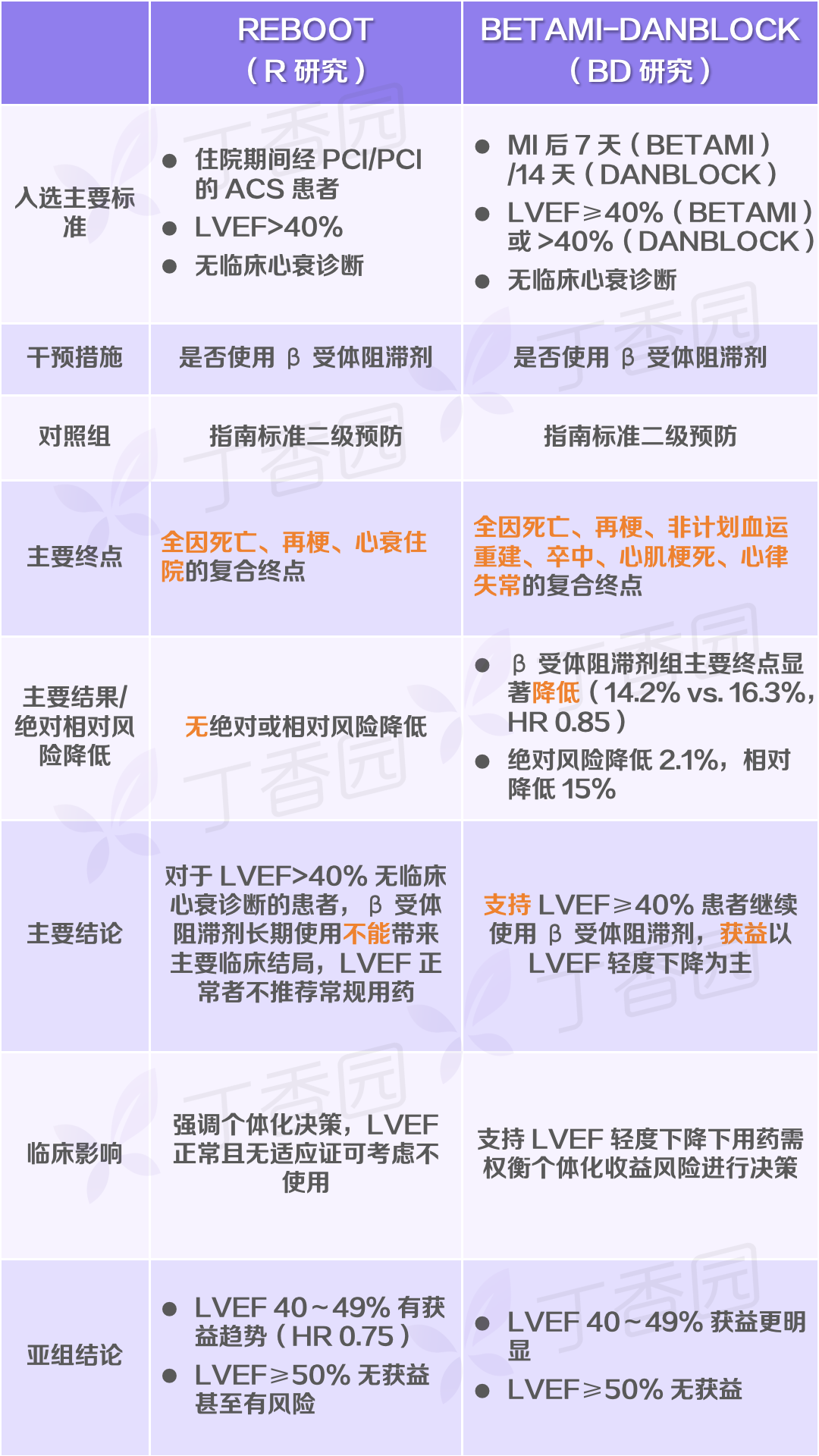

到此,就让我们将目光转回这两项研究, REBOOT 研究(下称:R 研究)和 BETAMI–DANBLOCK 联合研究(下称:BD 研究)。[7,8]

两项研究都聚焦于这一患者群体,目的也大致相同,但既然要分析为何得出截然相反的结果,我们还是仔细比一比这两项研究的部分细节。

丁香园整理自参考资料 7、8

从以上总结不难看出,两项研究结果上的不同只是表象,两者最大的差别,其实藏在看似大致相同的试验目的里。

也就是说,从本质上两项研究回答的并不完全是同一个问题:

R 研究更直给,关注最终结果,回答的是:这药能救命、防大病吗?

而 BD 联合研究更细化,关注不同细分方向的获益,回答的则是:这药能减少任何一种不好的心脏事件吗?

屡次吵上顶刊,全球专家:支持多吵吵

上述原因是两项研究的根本区别,但还不是两项研究结果如此南辕北辙的全部原因。

首先,β 受体阻滞剂不是一种药,是数量庞大的一类药。

BD 研究统一用 50mg qd 美托洛尔;而 R 研究没有规定具体用药(比索洛尔约 86%,美托洛尔约 8.5%),换言之,其 β 受体阻滞剂的选择可能更接近真实临床。

而且,β 受体阻滞剂对心血管的保护作用被公认为个体效应(individual effect)远强于类效应(class effect),在临床治疗获益上,不同 β 受体阻滞剂并不能完全相互等同,即「同类药不同效」。[9]

因此,一个研究全用美托洛尔,一个研究主用比索洛尔,很可能对结果造成影响。

图源:参考资料 9

另外,两项研究人群接受的其他治疗也存在差异。R 研究受试者 RAS 抑制剂的使用比例更高,即基线治疗背景更「现代」,这导致 β 受体阻滞剂发挥作用的空间更有限,进而可能造成研究结果的差别。

不过,其实这俩研究结果不同,恰恰是心梗治疗领域自身观念迭代的产物。

在现代治疗中,随着新型有效药物的研发,患者实际口服的药物越来越多。患者一旦心梗、心衰,尤其是基础慢病较多的老年患者,配上个七八上十种药,都是家常便饭。

于是,对疾病管理要求精准化、对现有治疗做「减法」,已成为心梗、心血管领域,乃至慢病领域的重要共识。

也正因如此,在不同的细分场景下,验证经典药物是否还有一线推荐的必要,一直是药物临床研究的重要方向。

除了前文所提的 R 研究和 BD 研究,就在本月,美国国家心血管研究中心(CNIC)在 NEJM 发表了一项最新的荟萃分析。[10]

研究荟萃了包括 R 研究和 BD 研究在内的共 5 项随机试验,结果显示,对于近期发生心肌梗死且 LVEF≥50% 的患者,β 受体阻滞剂治疗并未降低全因死亡、心肌梗死或心力衰竭的发生率。[10]

而稍早一些在 The Lancet 发表的一项荟萃分析,对合计 1885 例心梗后 LVEF 40~49% 的受试患者进行汇总分析后,最终结果却支持这部分患者应长期使用 β 受体阻滞剂,因为能带来显著的临床获益。[11]

图源:参考资料 11

虽然研究结论在「打架」,各个团队却纷纷表示,支持更多研究来反复论证。

如前文提到的 CNIC 研究团队就明确指出:「研究结果并不意味着目前患者的治疗方式是错误的,而且需要更细分出那些心功能正常的患者,帮助他们减少药物的使用。」[10]

开头提到的两项 R 研究和 BD 研究也同时在今年的欧洲心脏病学会年会(ESC)上公布了结果,ESC 官方对这两项研究专门撰写了评述,医学博士 Luise Gaede 点评认为:「未来必然需要更多的研究,直至得出更明确的结论。」[12]

如此看来,面对 β 受体阻滞剂这样「个性差异」明显的老师傅,如何在新的治疗架构下制定出更合理的方案,确实需要多吵几架才能越吵越清晰。

致谢:本文经 复旦大学附属华山医院心内科教授、主任医师 李勇 专业审核

策划:肯德羊|监制:islay

“特别声明:以上作品内容(包括在内的视频、图片或音频)为凤凰网旗下自媒体平台“大风号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储空间服务。

Notice: The content above (including the videos, pictures and audios if any) is uploaded and posted by the user of Dafeng Hao, which is a social media platform and merely provides information storage space services.”